8.9月 学校だより

9月30日(月曜日)

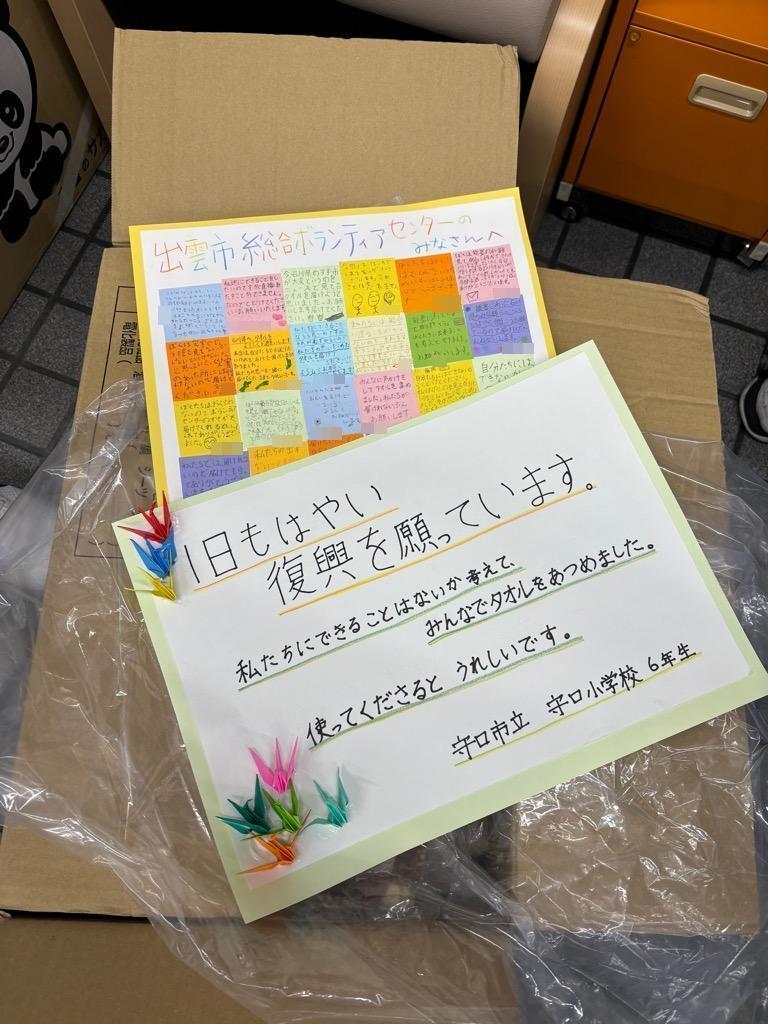

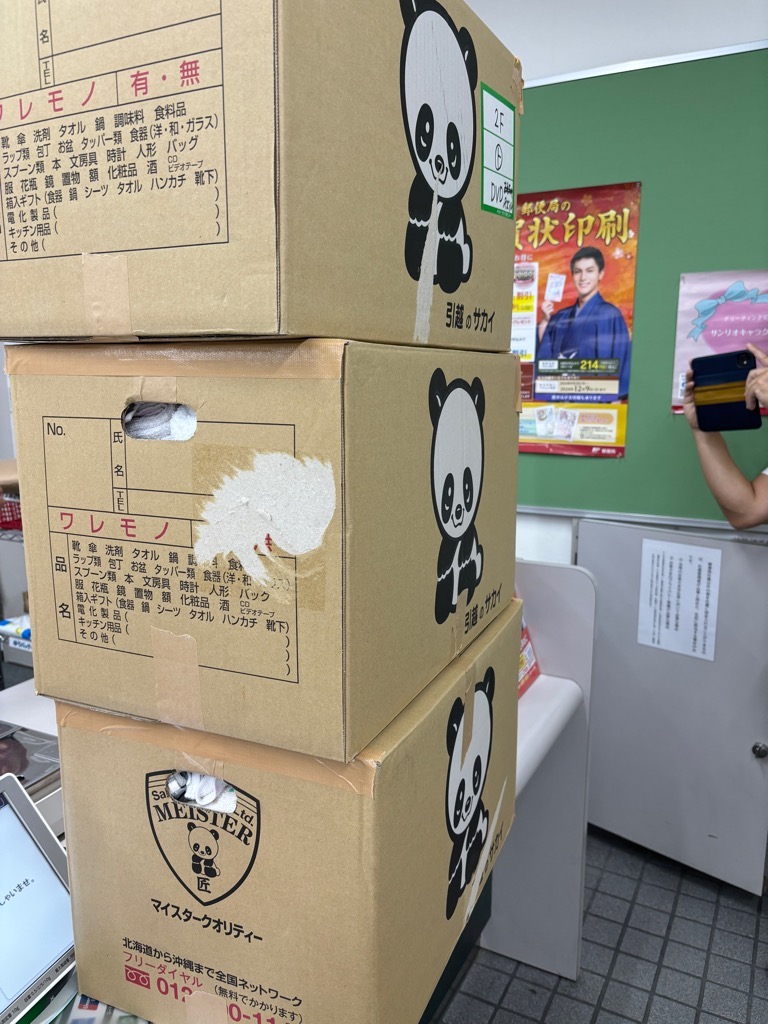

本日、6年生の有志が呼びかけて集めた古タオルを石川県珠洲市へ送りました。

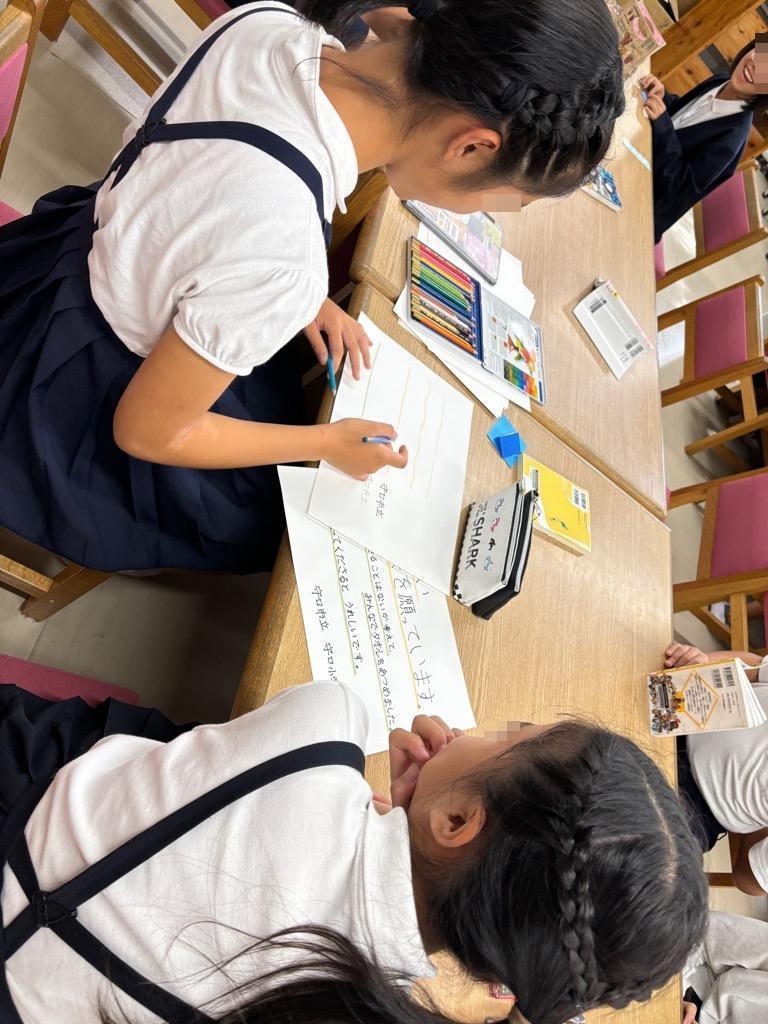

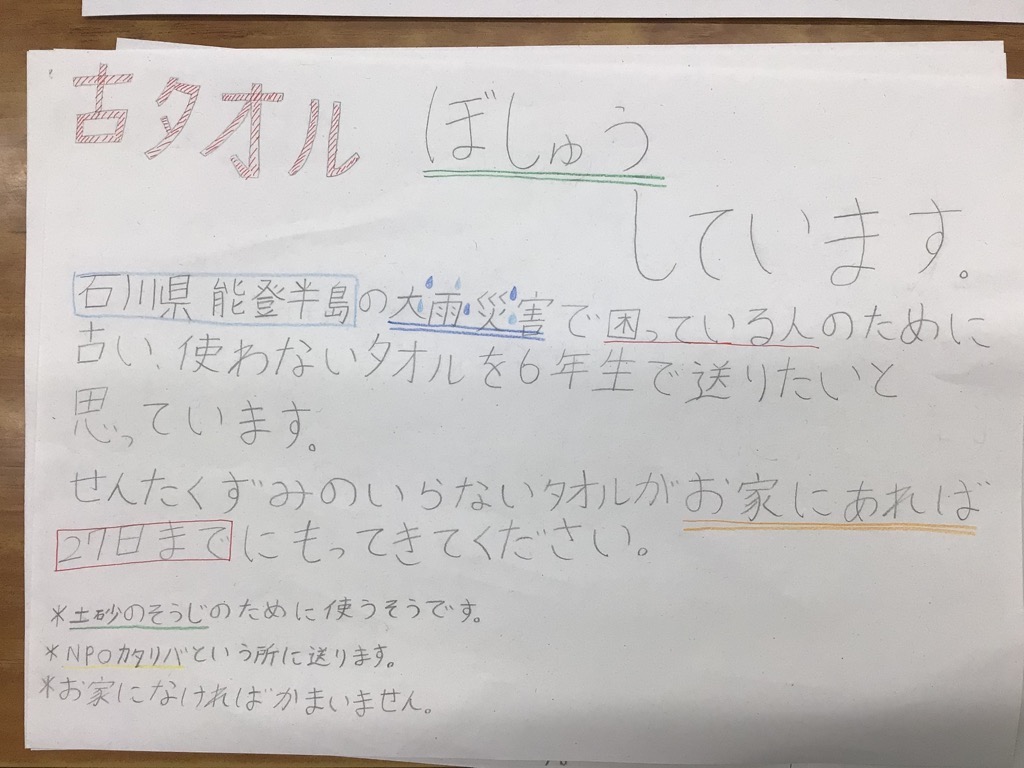

家庭科で掃除について学習している際、記録的な豪雨に襲われた能登地方に向けて、土石流の掃除に必要な古タオルを送るといった支援活動が行われていることが話題になったそうです。「自分たちもできることをしたい」との思いを持った子ども達が、6年生のみんなに呼びかけ、段ボール4箱の古タオルが集まりました。当初予定していたNPO法人の受付が締め切られましたが、出雲市総合ボランティアセンターの方々のご協力を得て、先ほど発送することができました。被災された方への思いを具体的な行動につなぐことができたことは、たいへん素晴らしいことだと思います。

この度の豪雨により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、そのご家族や被災された方々に、心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。皆様の安全と被災地の1日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

9月27日(金曜日)

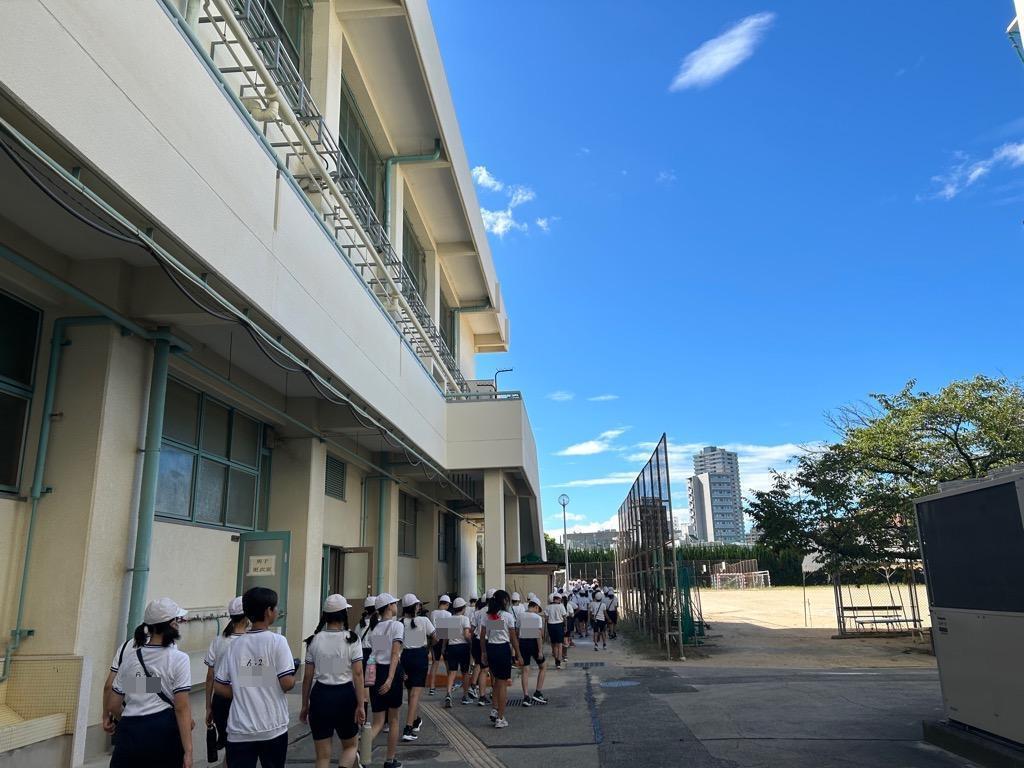

火災の発生を想定した避難訓練を行いました。仮設校舎になって初めての避難経路でしたが、子ども達はすばやく円滑に避難できていました。避難場所が「芦間高校」になったことを覚えること、実際に災害が発生したときに「おさない はしらない しゃべらない もどらない」避難行動がとれるように、普段の学校生活から「おはしも」を意識して行動することを、子ども達に話をしました。

9月26日(木曜日)

時を戻そう

通級指導教室で学んでいる子ども達が使っている言葉です。がんばっても上手くできなかった時等に、周りの子ども達が一緒に時間を戻してくれます。うまくできるまで、やり直しができる魔法の言葉です。

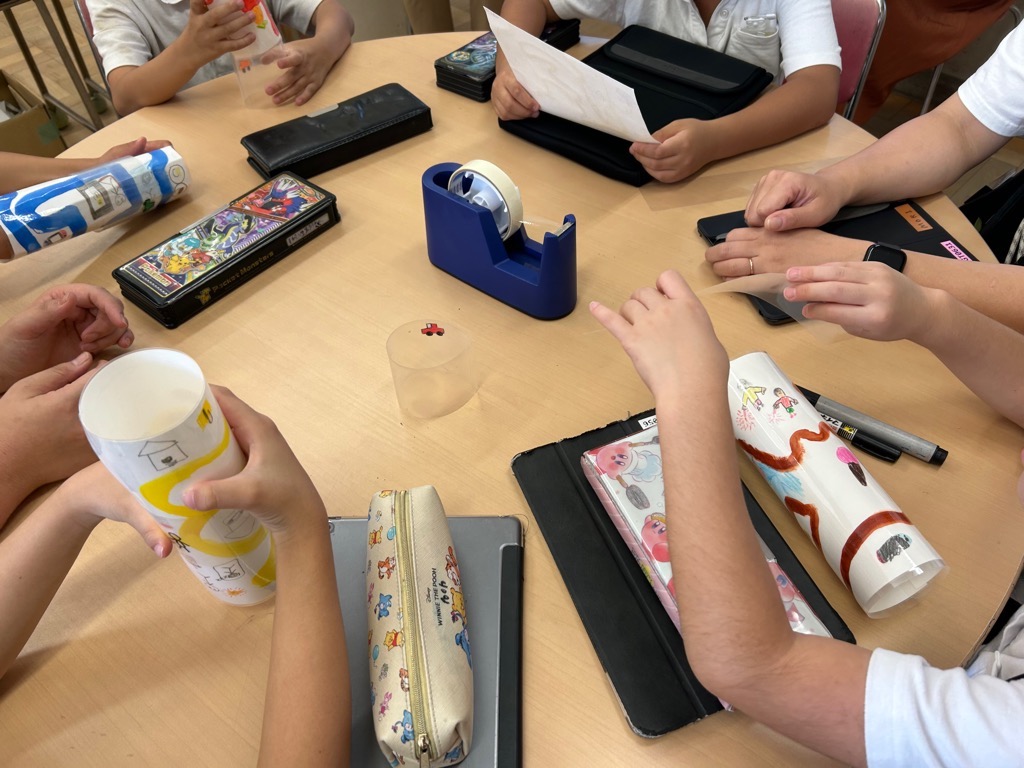

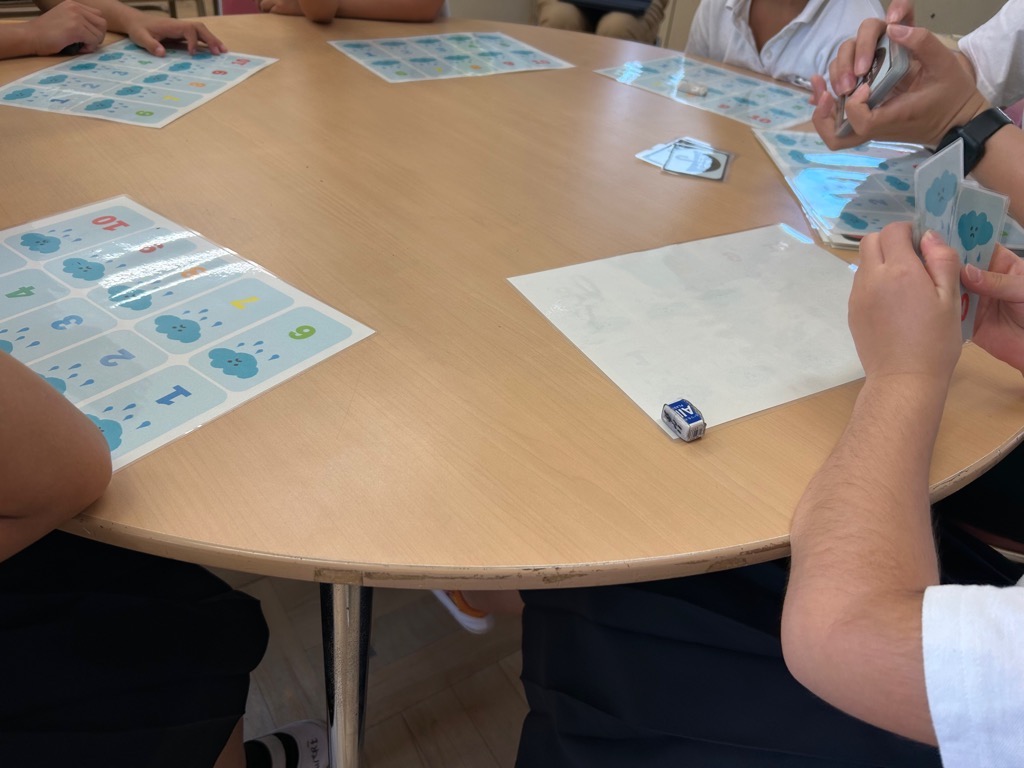

通級指導教室のコミュニケーションクラスでは、聞く・話すをはじめ、細かな指先等の使い方、相手の気持ちを考えたり、助け合ったりなどのトレーニングに集中して取り組んでいました。

普段の生活では時は戻りません。トレーニングで身に付けた力を生かすことが大切であることを、先生と一緒に確認した後、子ども達は各教室に戻っていきました。

9月25日(水曜日)

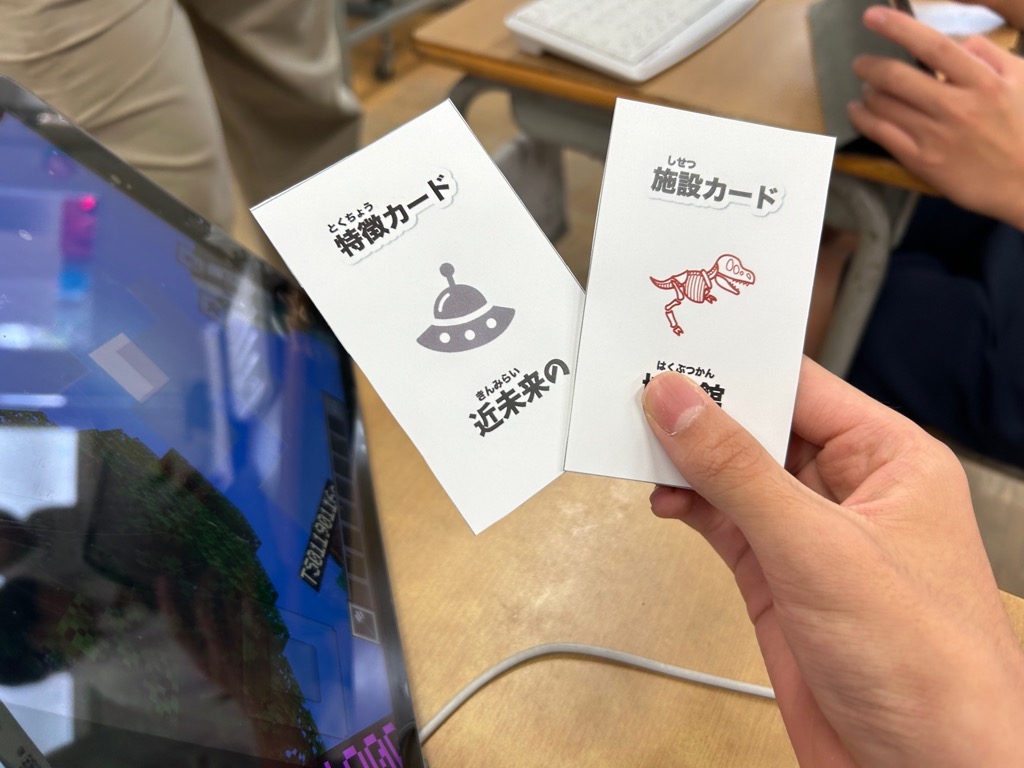

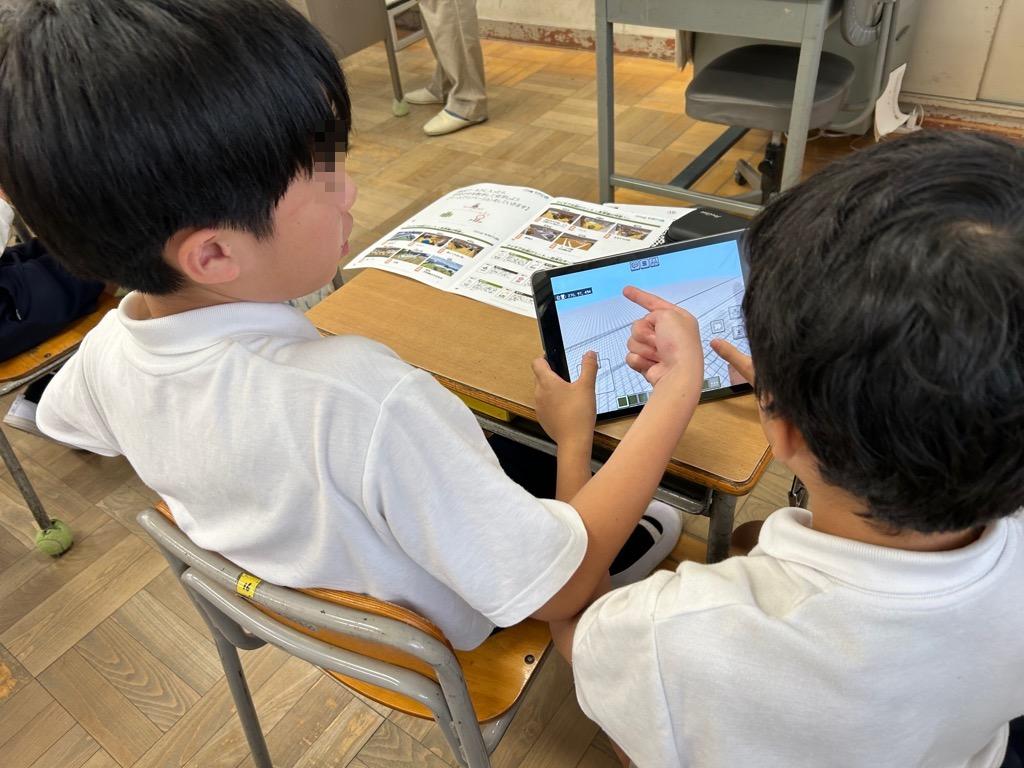

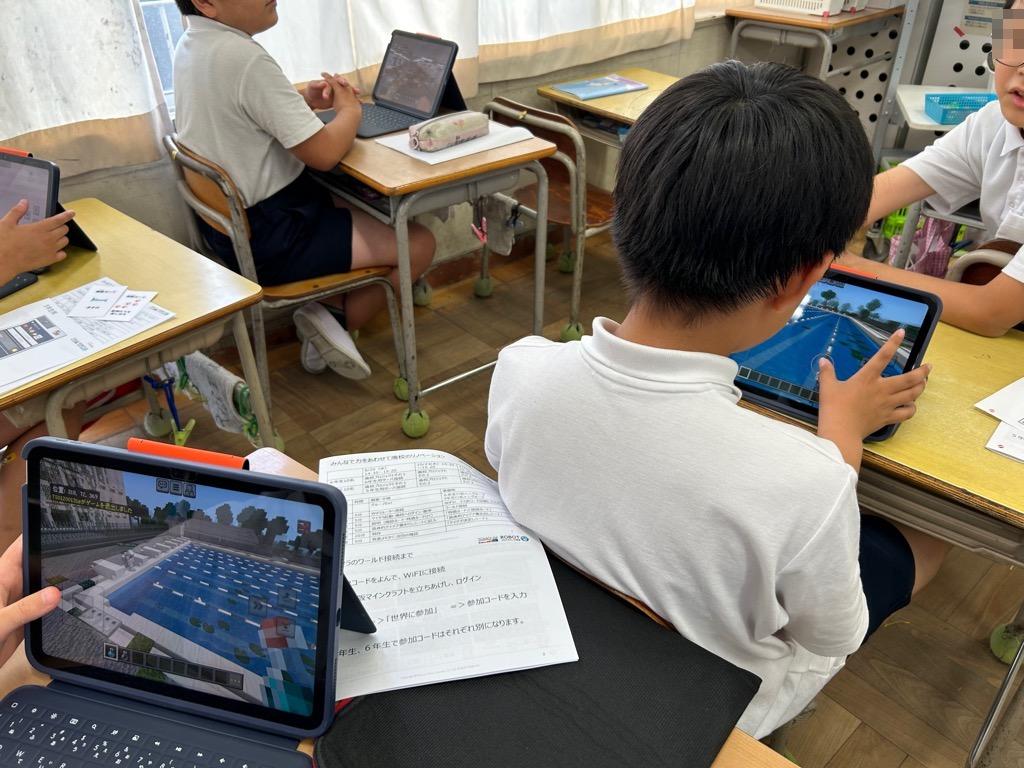

パソコンクラブにおいても、教育版マインクラフトを活用した活動がスタートしました。ご指導いただくのは、これまでに授業でもお世話になっている株式会社パソナ日本総務部「TOMO~NI」の先生です。今回の活動は、仮想空間の中で廃校になった学校をリノベーションしようとするものです。ただし、グループごとに引いたカードのテーマに沿うことが条件となっています。本格的な活動は次回からです。子ども達のアイデアで学校がどのように生まれ変わるのか、とても楽しみです。

ふしぎ たのしい ミニイベント(TOMO~NI)※参加無料 (PDFファイル: 1.4MB)

守口地区更生保護女性会の皆さんによる読み聞かせです。1年生の子ども達の楽しみの一つです。お話がすすんでいくと、「えー!」などと思わず声を出しながら、本の世界を楽しんでいました。

≪学習のようす≫

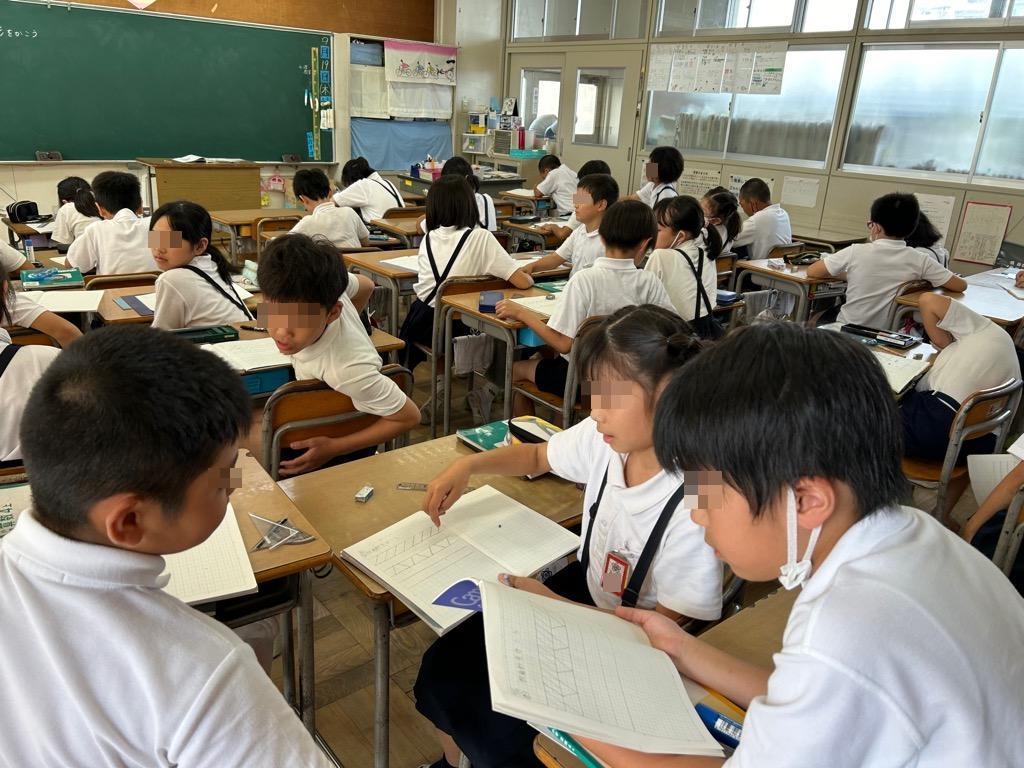

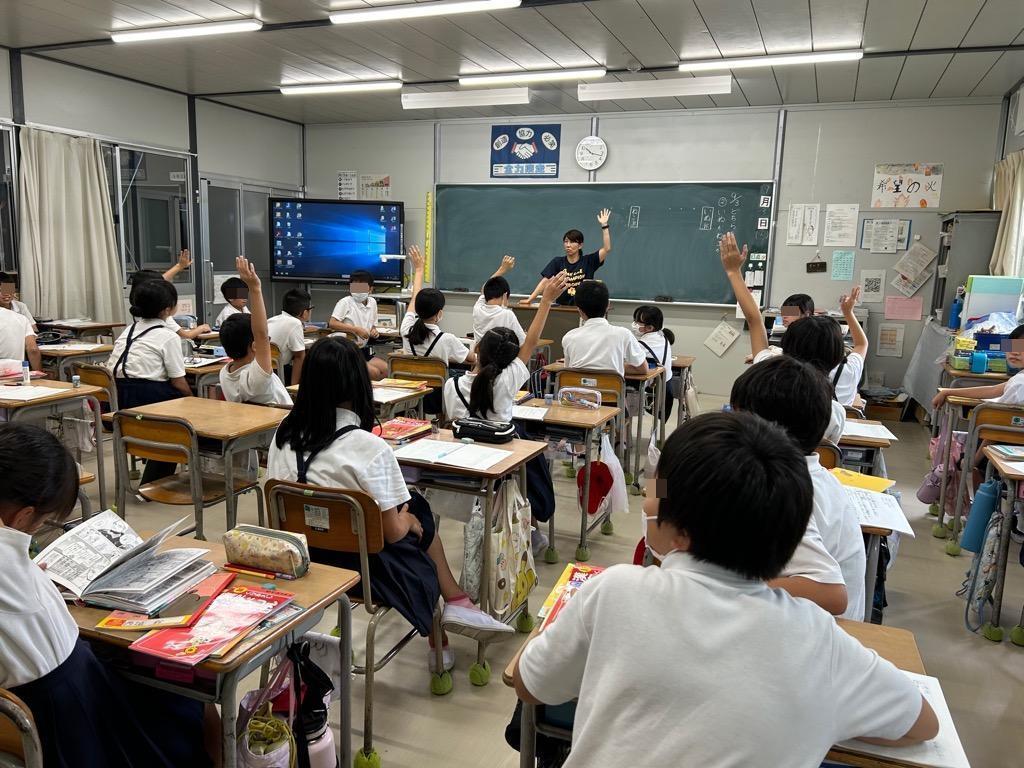

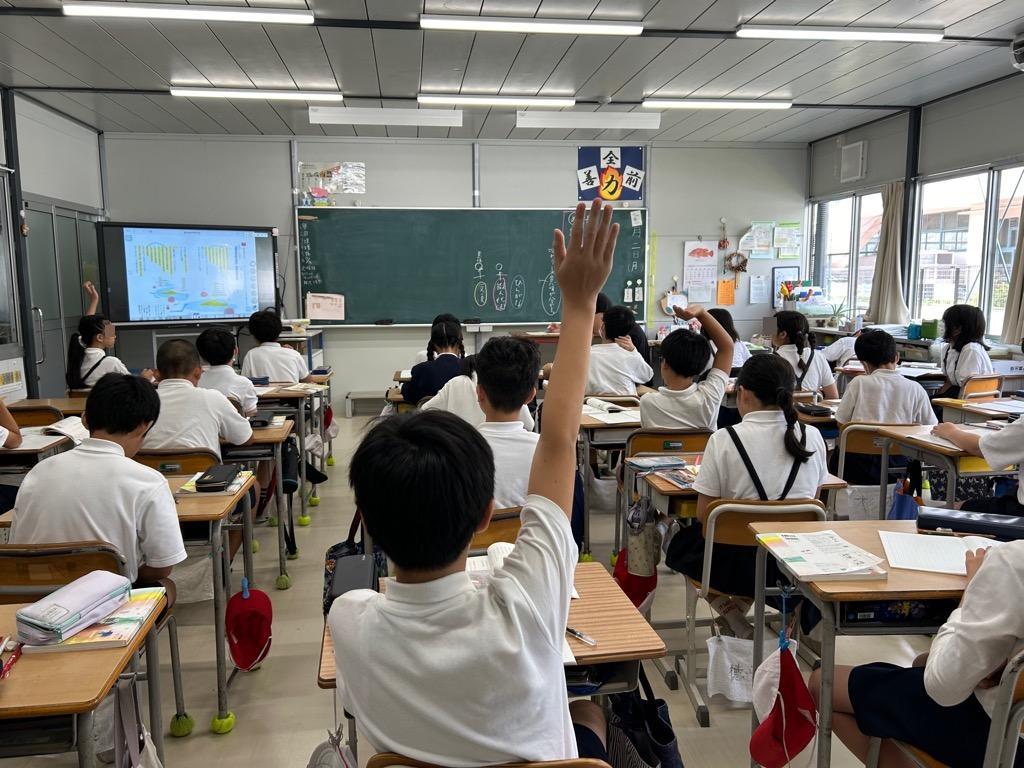

よくないことをしないためにはどうすればいいのか、について考え意見を交流する1年生

みんなで意見を伝え合いながら、「助け合い」について考えている3年生

一つひとつの動作や姿勢を確認しながら、団体演技の練習に取り組む4年生

9月24日(火曜日)

少しひんやりとした秋を感じる朝となりましたが、コナミスポーツの室内プールでは、1年生の子ども達が元気に楽しそうに泳いでいました。民間業者との連携によって多くの指導者が確保できているため、グループ編成による個に応じたきめ細やかな指導を行うことができています。

金曜日に続いての1・3年生の水泳参観でしたが、多くの保護者の皆様にご参加いただき、誠にありがとうございました。

≪学習のようす≫

体育参観に向けた練習に伴い、いろいろな先生と一緒に学んでいる2年生

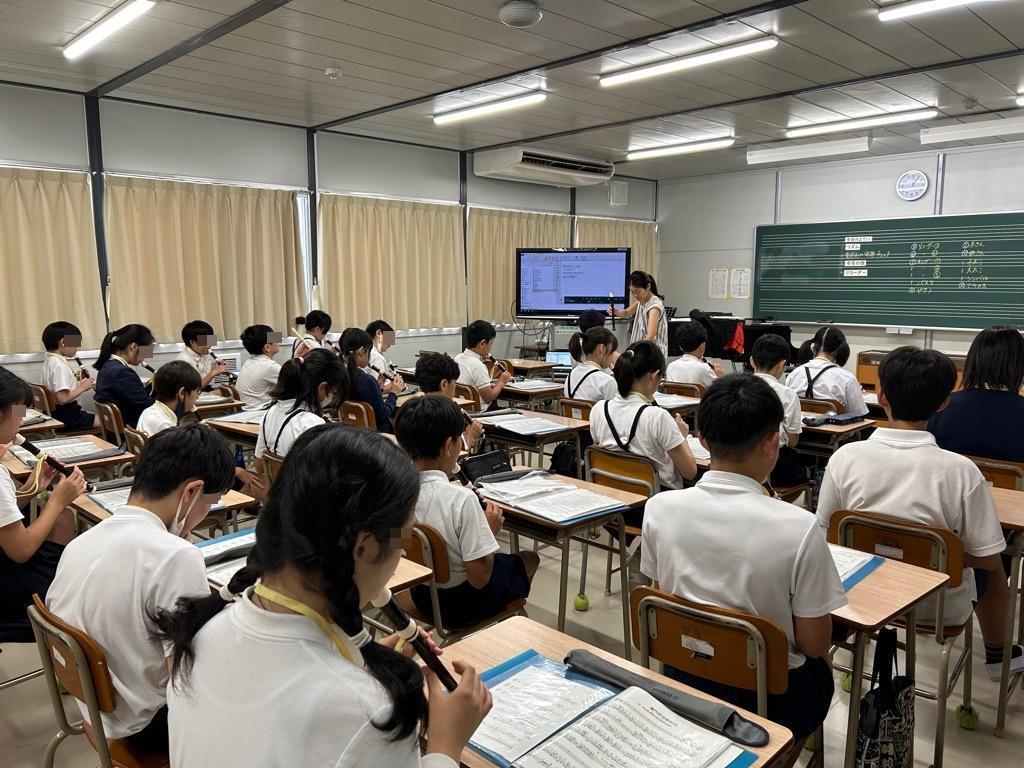

みんなでの合奏を前に、集中してパート練習に取り組む5年生

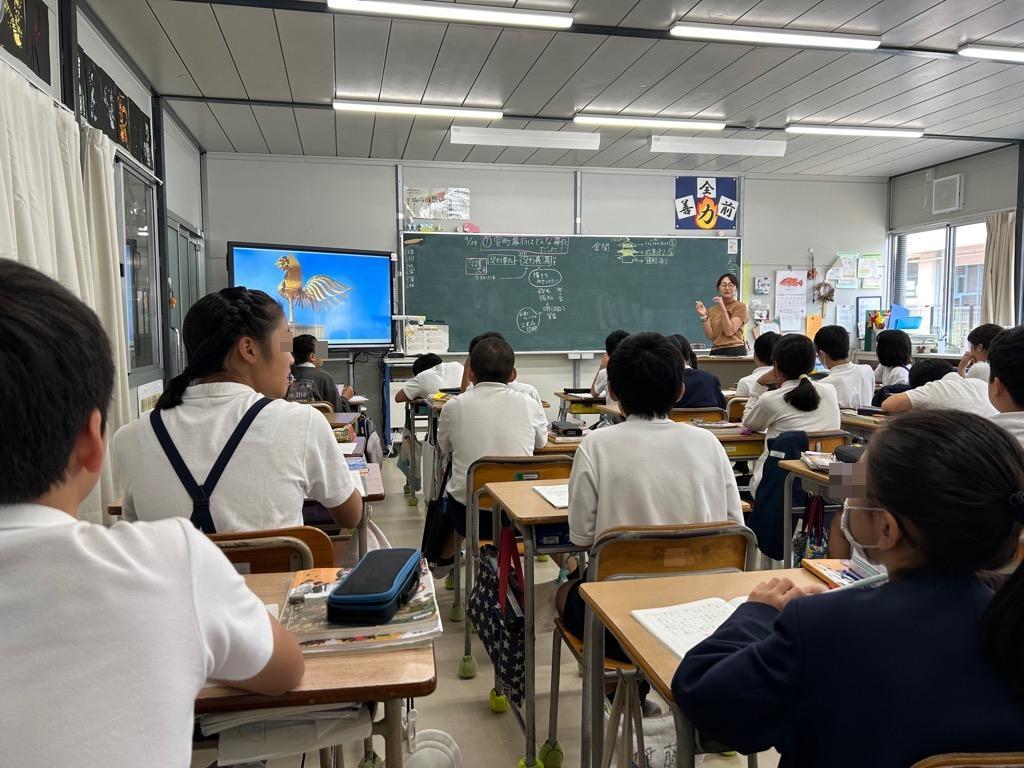

金閣寺の造りから、時代の特色を捉えようと意見を交流する6年生

9月20日(金曜日)

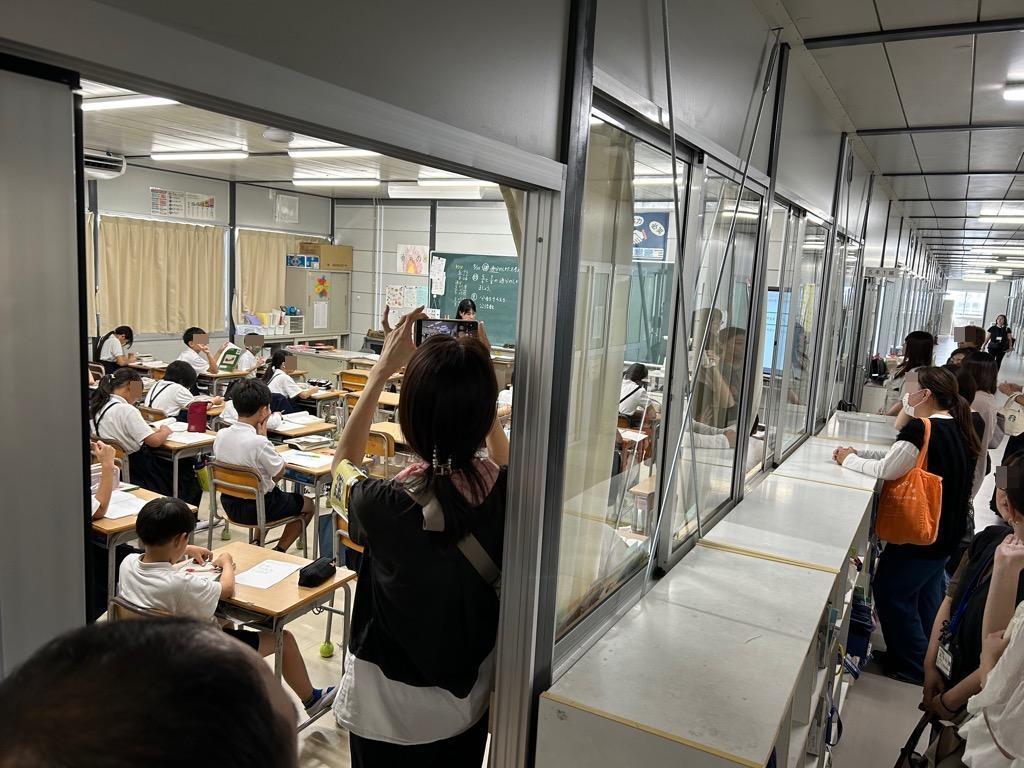

今日も暑い日となりましたが、多くの保護者の皆様に授業参観・懇談会にご出席いただき、誠にありがとうございました。授業の中でお子様ががんばれていたこと(当たり前のことを当たり前にできていたことも含めて)、ご家庭でも褒めてあげてください。今後の励みになると思いますので、是非よろしくお願いいたします。

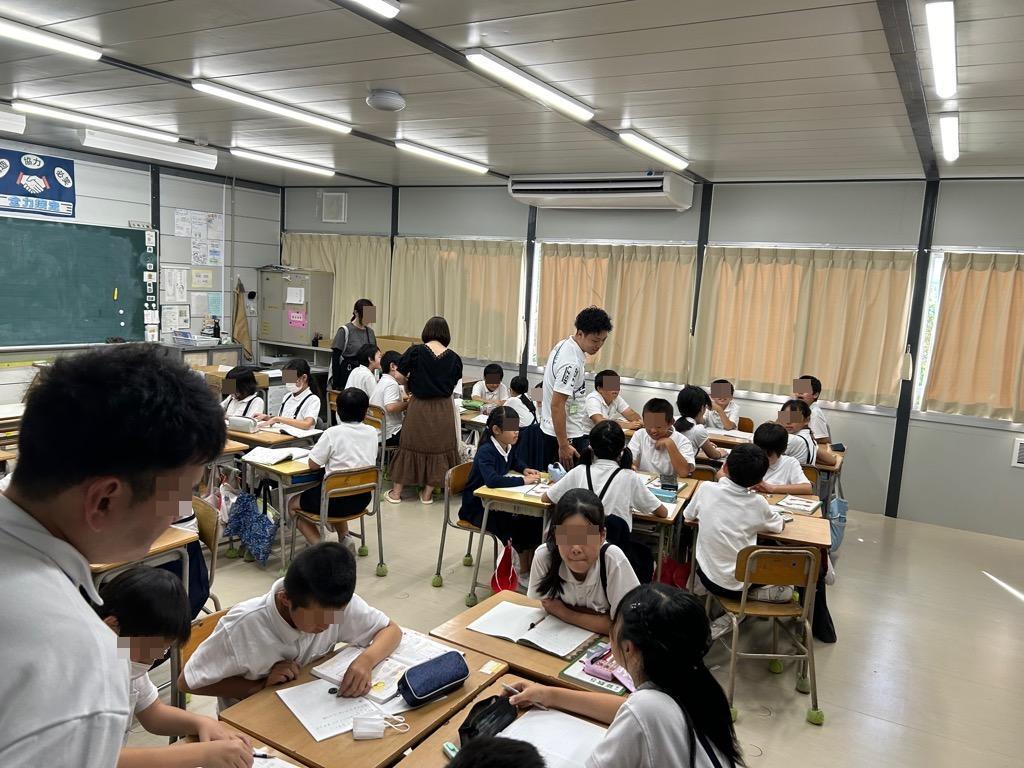

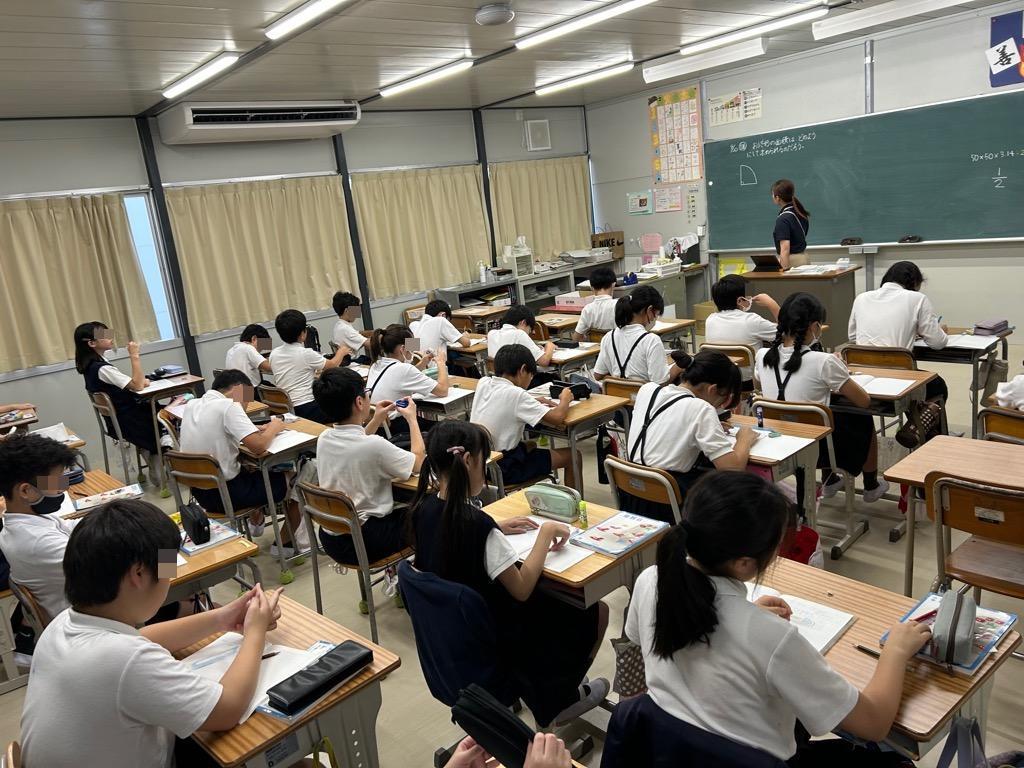

1年生

2年生

3年生

4年生

5年生

6年生

9月19日(木曜日)

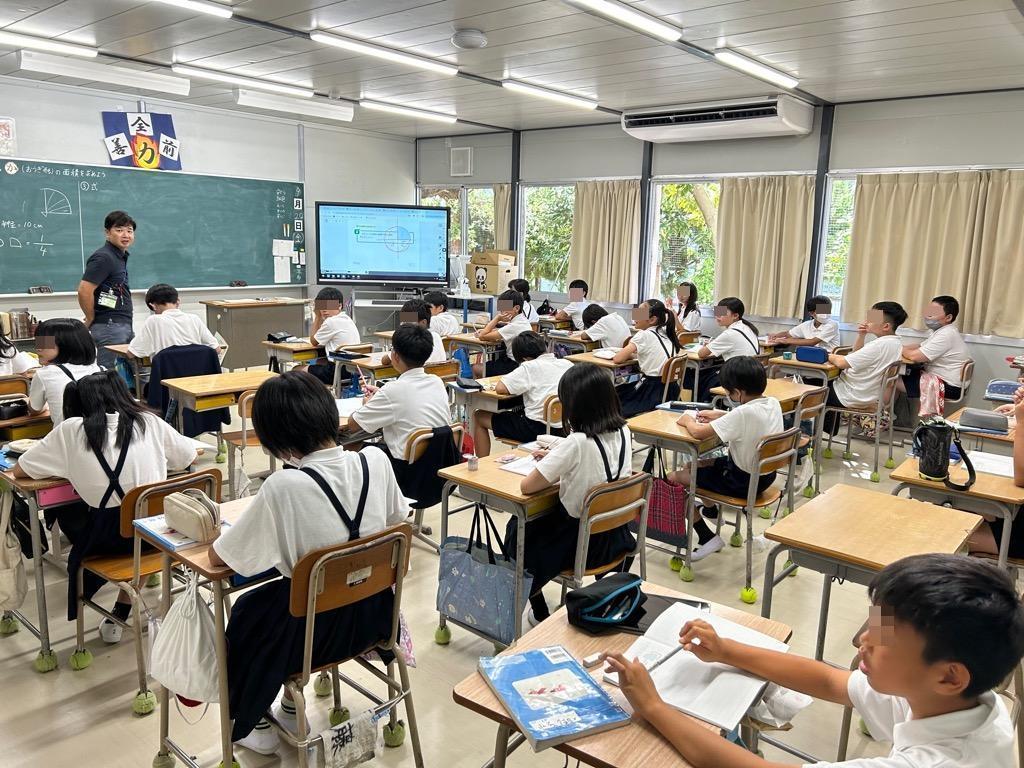

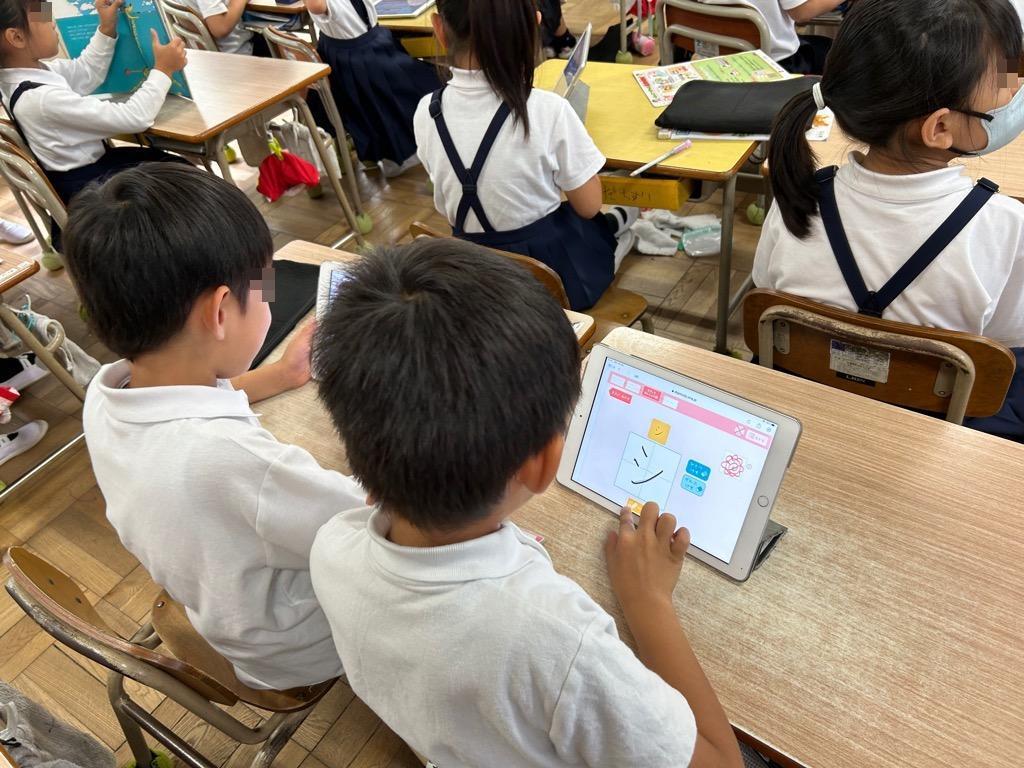

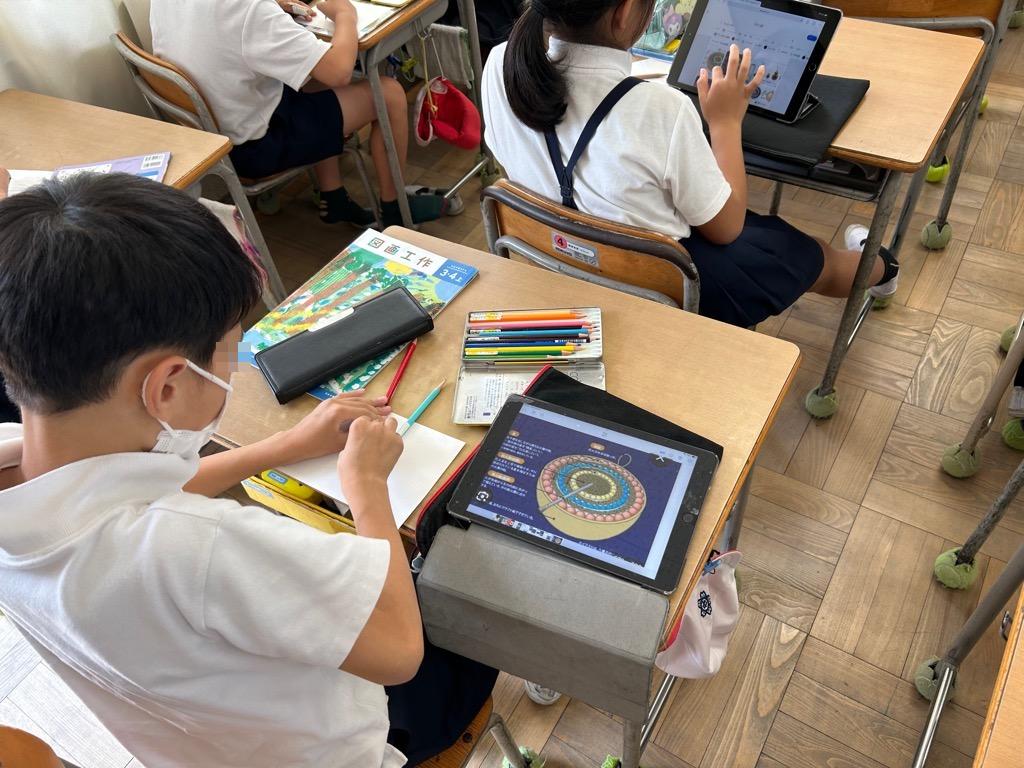

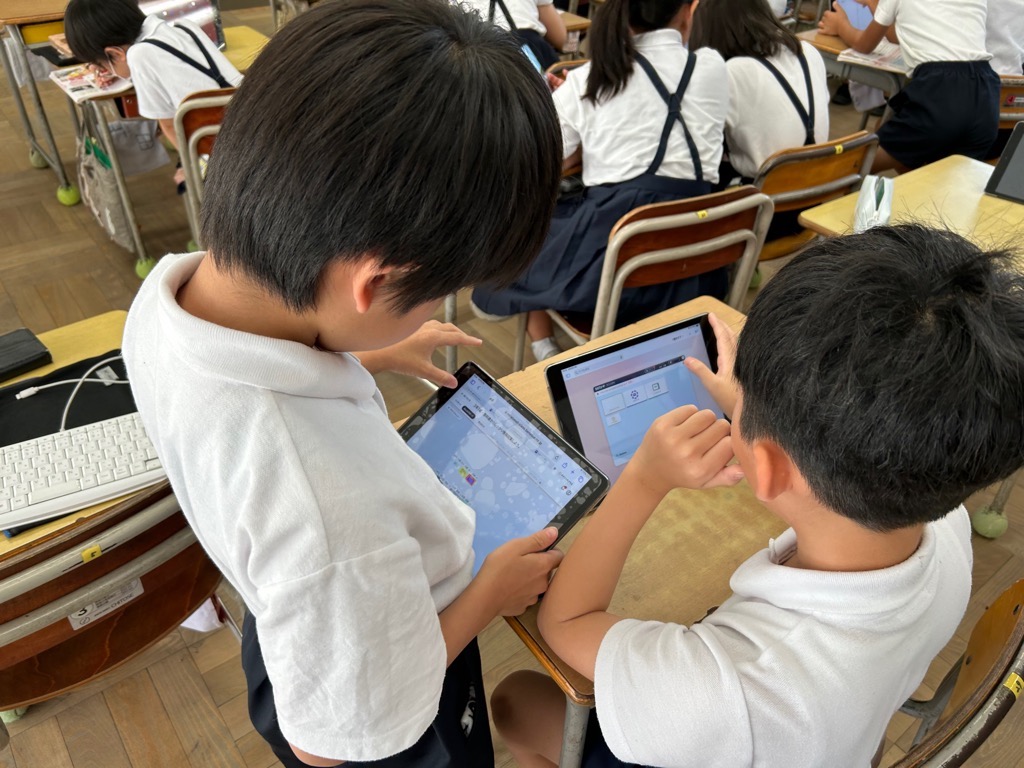

えんぴつ・消しゴム・定規……、そして学習用タブレット端末。現在の子ども達の文房具です。

学習用タブレット端末をはじめ、教育におけるICT活用については、一人ひとりに合った学習(個別最適な学び)や意見交流や発表など互いを高め合う学習(協働的な学び)を充実するため、全国で研究が進められています。

本校でも、日々の授業において、読む・書く・伝え合うなどの言語活動を大切にしつつ、学習用タブレット端末の活用を進めています。毎日の持ち物である文房具の一つとして忘れないよう、お声かけなどのご協力をお願いいたします。

≪学習のようす≫

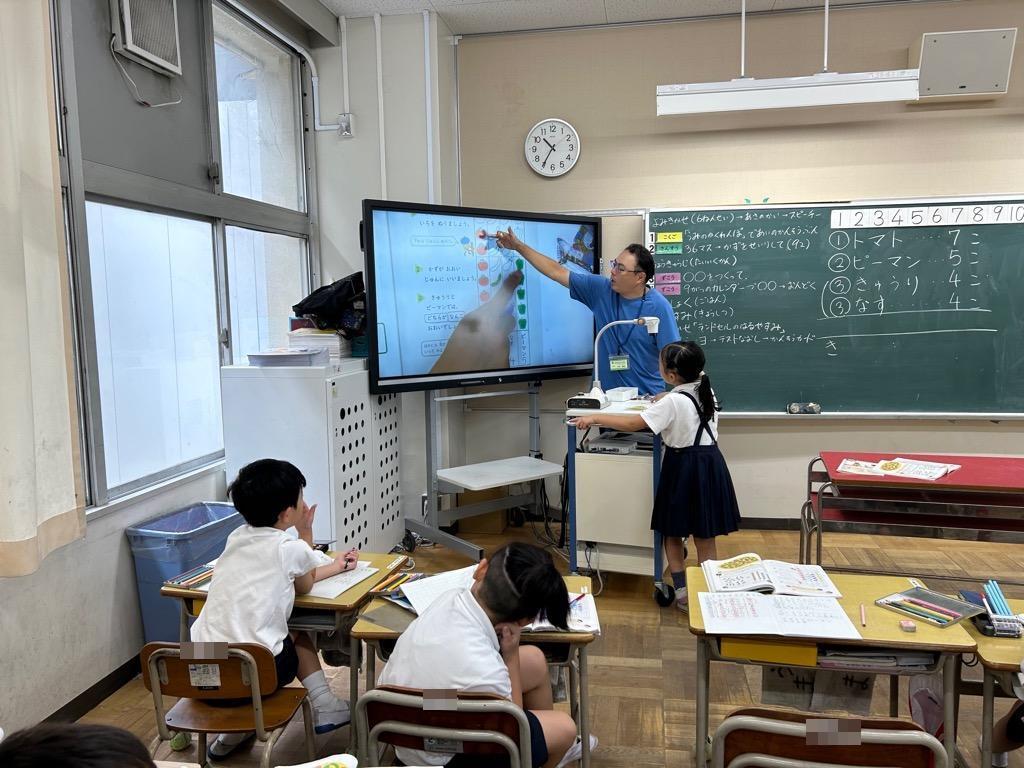

電子黒板(書画カメラ)を使って、自分の意見を発表する1年生

アプリを使って、カタカナの書き順の確認をする1年生

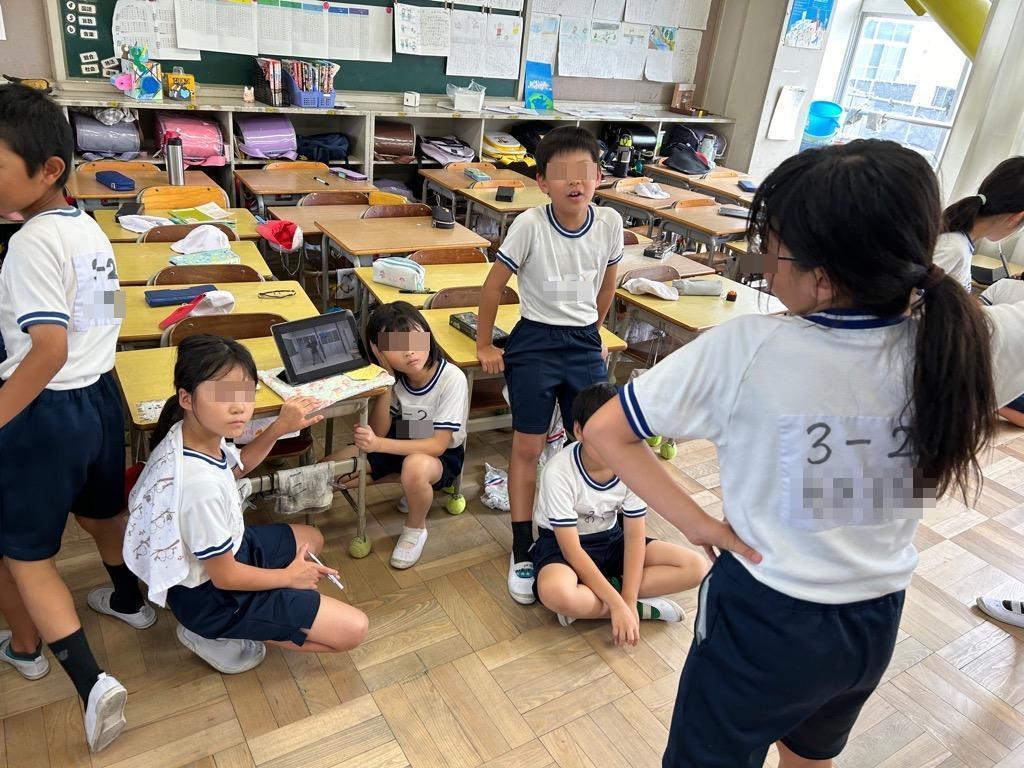

動画を観ながら、ダンスのチェックをする3年生

学習用タブレットやホワイトボード等を使って、学習のまとめに取り組む3年生

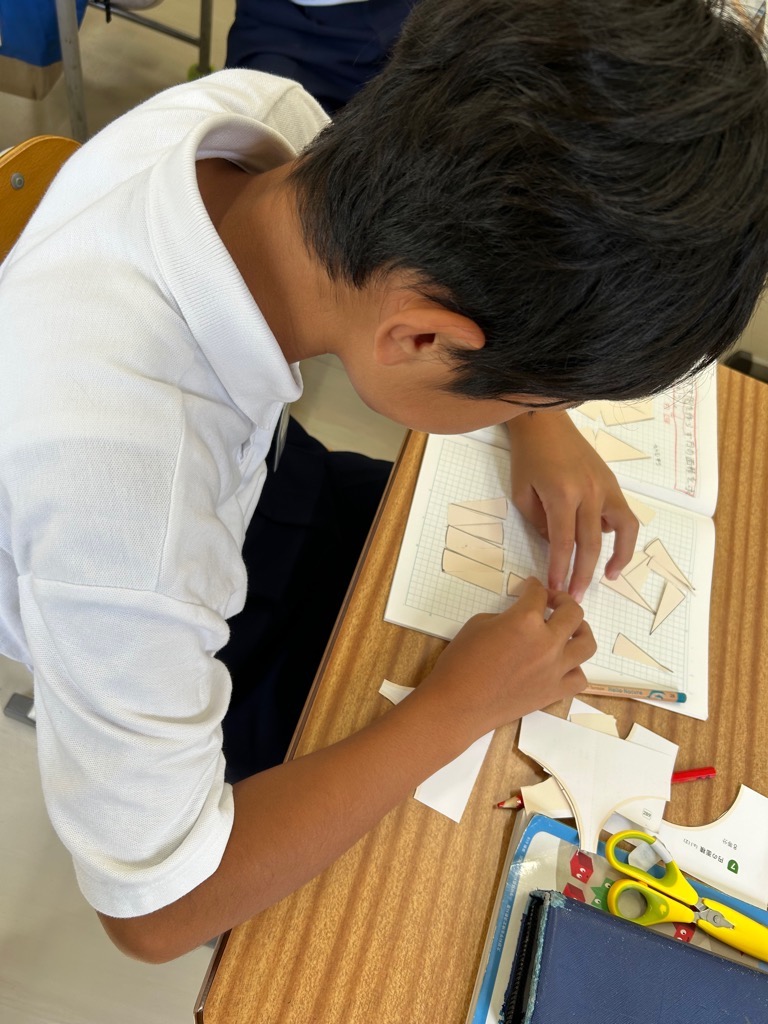

図形の性質についての意見を交流し、自分の考えをさらに深める4年生

9月18日(水曜日)

芦間門に校名板がつきました。

毎朝、芦間門で子ども達を迎えてくださっている地域の方が作ってくださいました。暑い日も寒い日も、雨の日も風の日も、いつも子ども達の安全を見守ってくださっています。いつもの子どもが登校していないと、「どうしたんかな?」としばらく門を開けて待ってくださっている日もあります。

時間をかけて作ってくださった温かみのある木製の校名板です。ご来校の際に、是非ご覧ください。(ちなみに正門にある校名板も、同じ方が作ってくださったものです)

子ども達・守口小学校を「地域の子・地域の学校」として、度重なるご支援を賜り誠にありがとうございます。心よりお礼申し上げます。

≪学習のようす≫

芦間高校のグランドで団体演技を練習する1年生(どこにいるか分かりますか?)

国語の文中に出てくる「それ」が何を示しているかを考える2年生

約分の簡単なやり方について考え、実際に試してみる5年生

これまで学んだ方法を使って、詳しく円の面積を求める方法を考える6年生

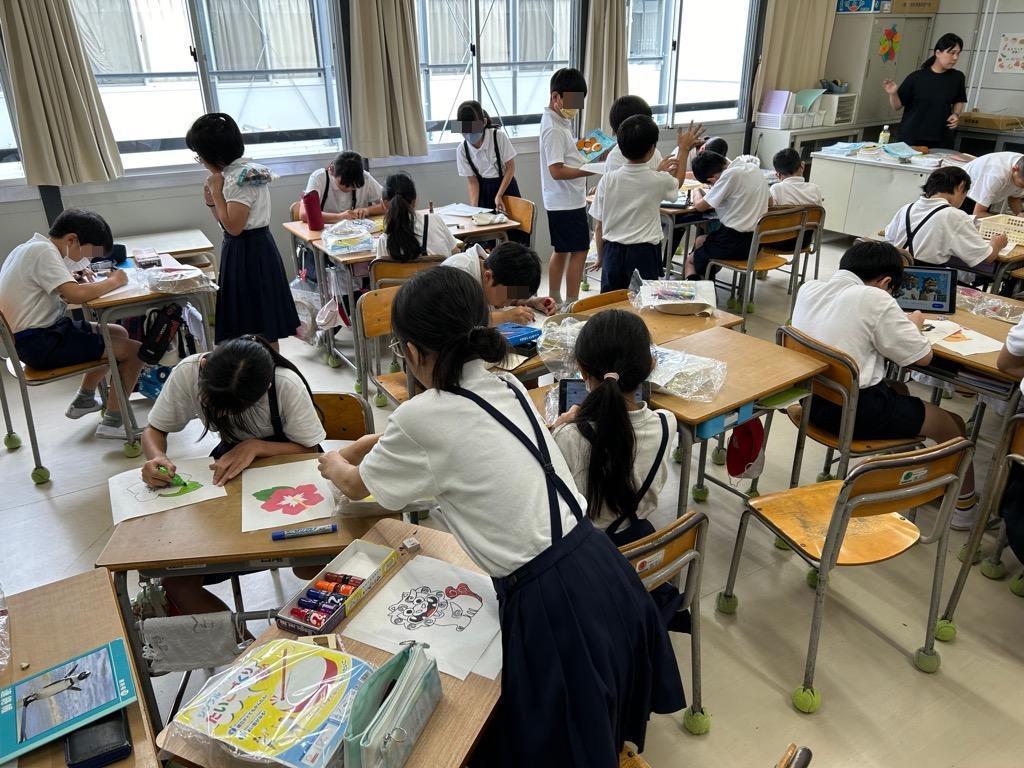

社会で学習した金剛力士像などの切り絵に、集中して取り組む6年生

9月17日(火曜日)

守口市こども会親善スポーツ・キックベースボール大会が、15日(日曜日)に行われました。暑い一日となりましたが、子ども達は試合が終了する瞬間まで、声をかけ合いながら集中を切らさず、全力でプレーしていました。女子チーム6年生が作ったお守りにも、子ども達の意気込みが表れていました。素晴らしい結果もさることながら、毎週みんなで練習に取り組んできた努力の積み重ねに拍手を送りたいと思います。

大会は終わりましたが、守口小ではキックベースの練習は続けて行われます。5年生以下の参加を随時募集されるとのことです。 子ども達の健やかな成長を支えてくださっている青少年育成指導員の皆様に、心から感謝申し上げます。

《大会結果》 女子の部:優勝 男子の部:準優勝

9月13日(金曜日)

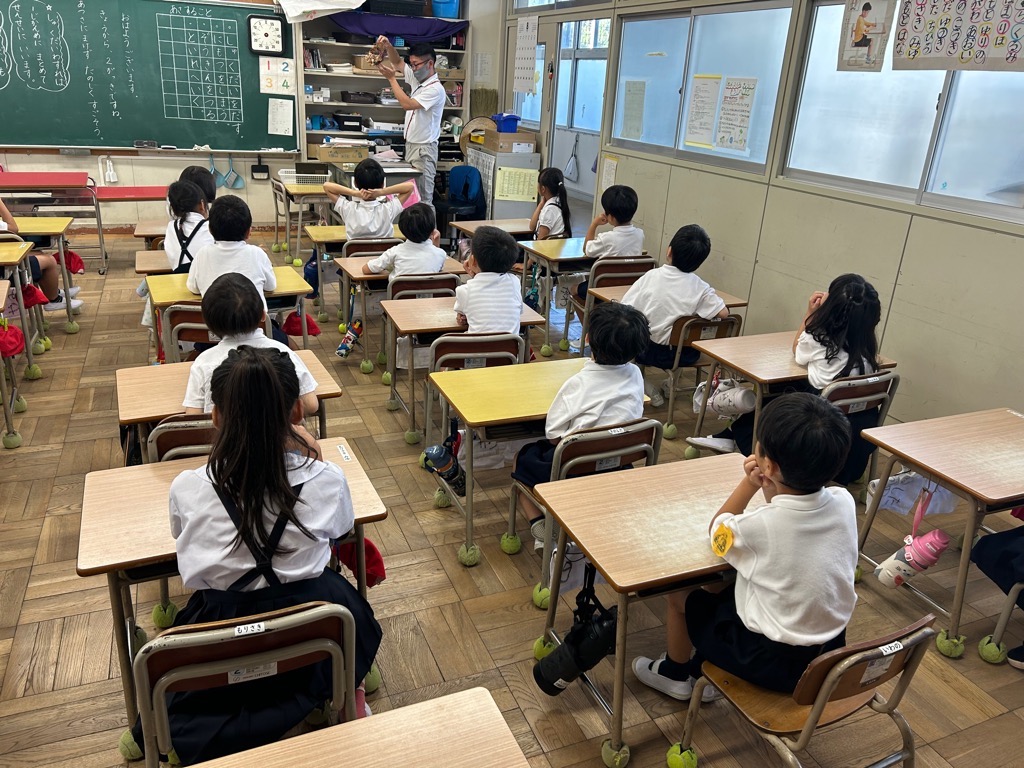

守口小学校区に住み守口支援学校に通う児童と1年生が交流会を行いました。こども園で一緒だった児童もたくさんおり、久しぶりに会った友達と一緒に、手作り楽器で歌や踊りを楽しんでいました。子ども達が、地域の仲間として自然に関わりながら、互いのことを正しく理解し、支え合って生きていくことの大切さ等を学ぶ機会として行っているものです。

4年生の国際理解教育。子ども達が自らの国の歴史や伝統・文化に誇りを持ち、諸外国の異なる文化や習慣等に理解を深め、互いの違いを認め合い、共に生きていくことができる資質・能力を育むため実施しているものです。今日は、講師の先生に教わりながら、韓国・朝鮮の楽器(プクやチャンゴなど)の演奏体験をしていました。いい音を響かせていましたよ。

放課後の図書室。グループに分かれた先生達が、国語の物語文を読み、その読みとりについて話し合っています。よりよい授業づくりをめざして、先生達も学び続けています。

9月12日(木曜日)

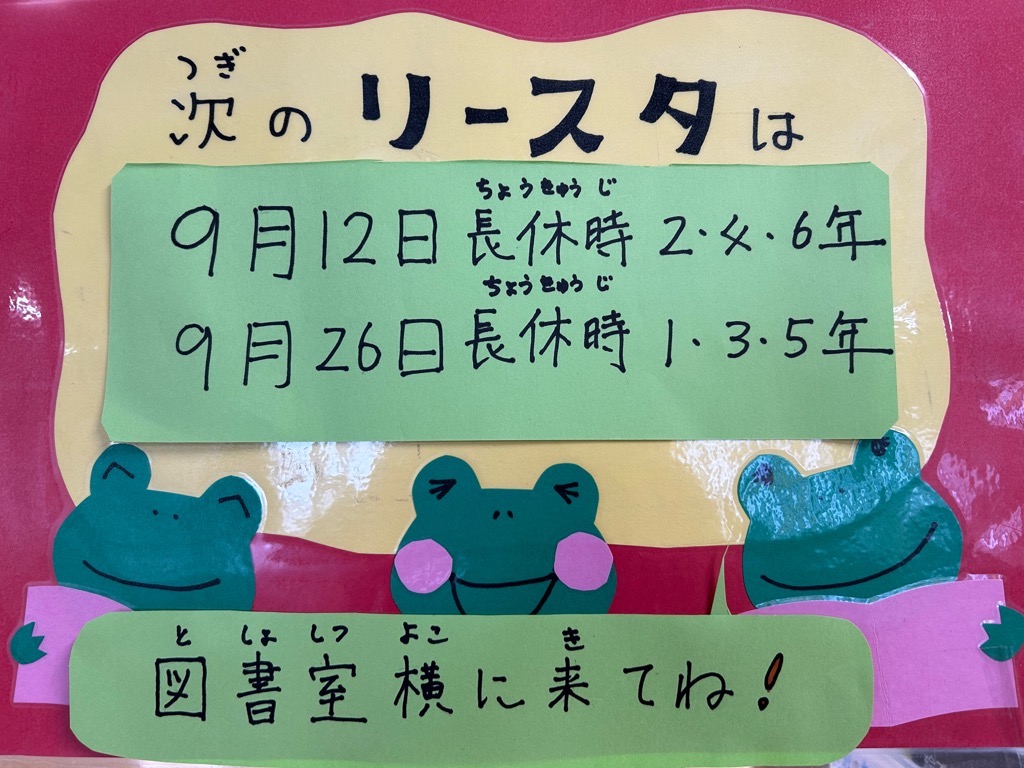

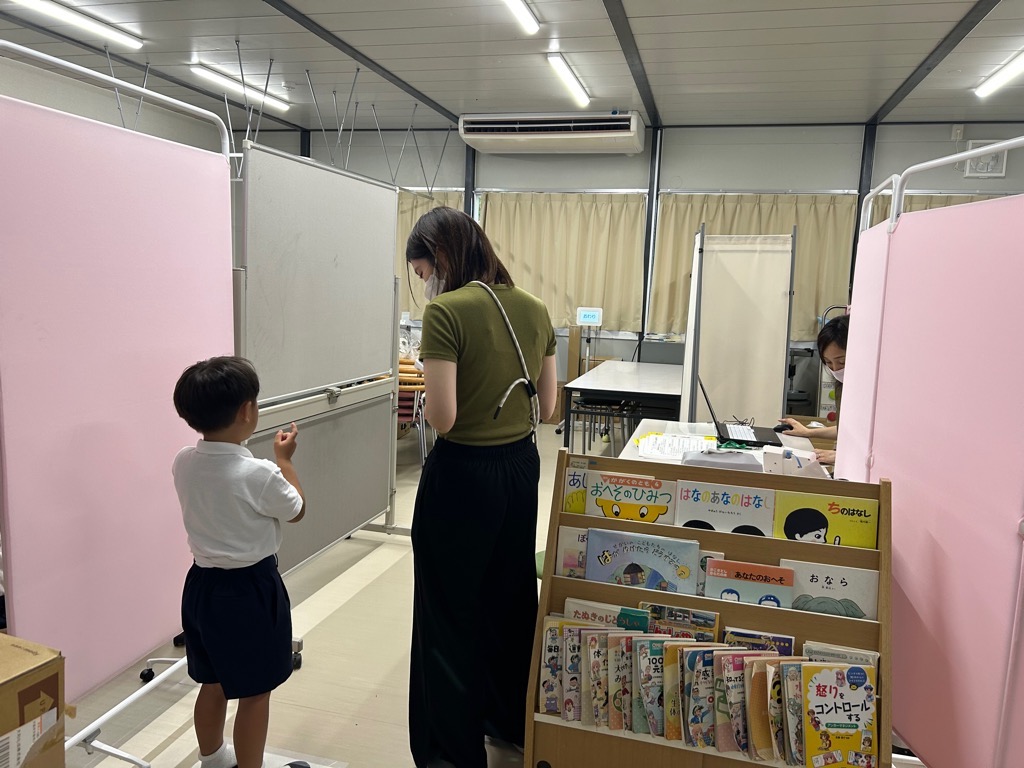

いよいよリースタも始まりました。まだかまだかと心待ちにしていた子ども達がたくさんいました。今日は様子を見に行けませんでしたが、多くの子ども達が利用していたそうです。リーディングスタッフの皆様、本に親しむ子どもを増やすため、いつもありがとうございます。

≪学習のようす≫

通級指導で学んでいる子が、夏休みの出来事を迷路に描いたものを使って、一つひとつの思い出を話してくれました。分かりやすい丁寧な説明に思わず引き込まれました。

今日も「通級指導教室」「ひまわり学級」では、人とつながる力や困難を乗りこえる力などを身に付けるため、一人ひとりに合わせた学習に取り組んでいました。

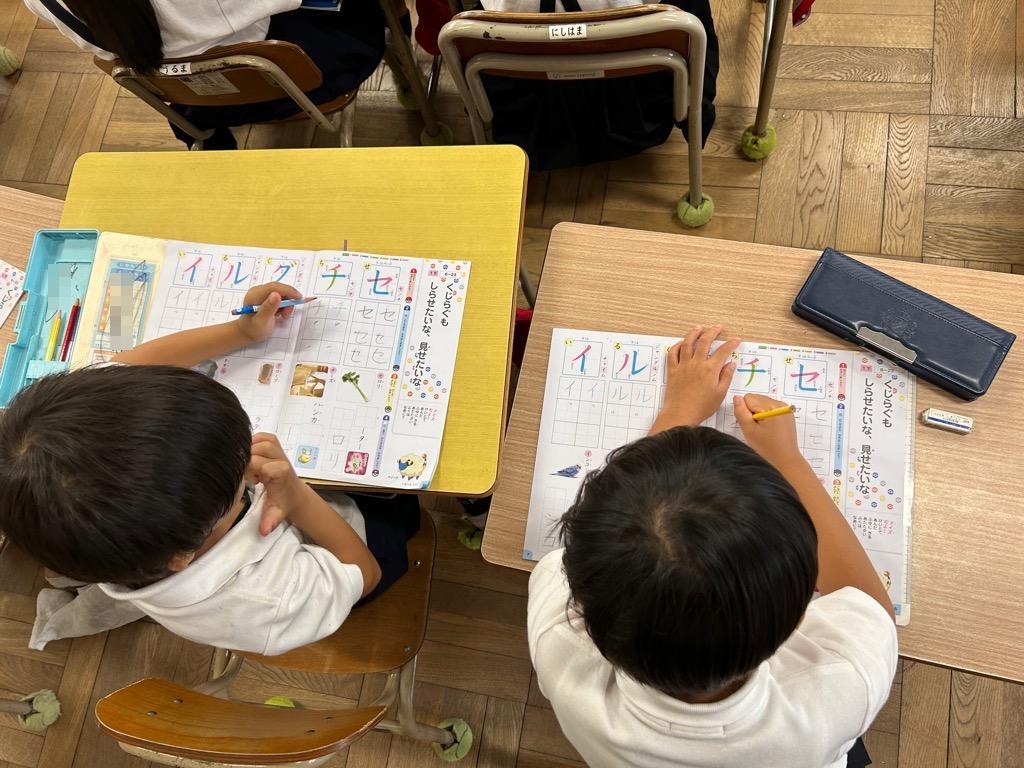

ゆっくりと同じ速さで丁寧にカタカナの練習をする1年生

何度も辺の長さを測りながら、正確さにこだわって四角形をかく2年生

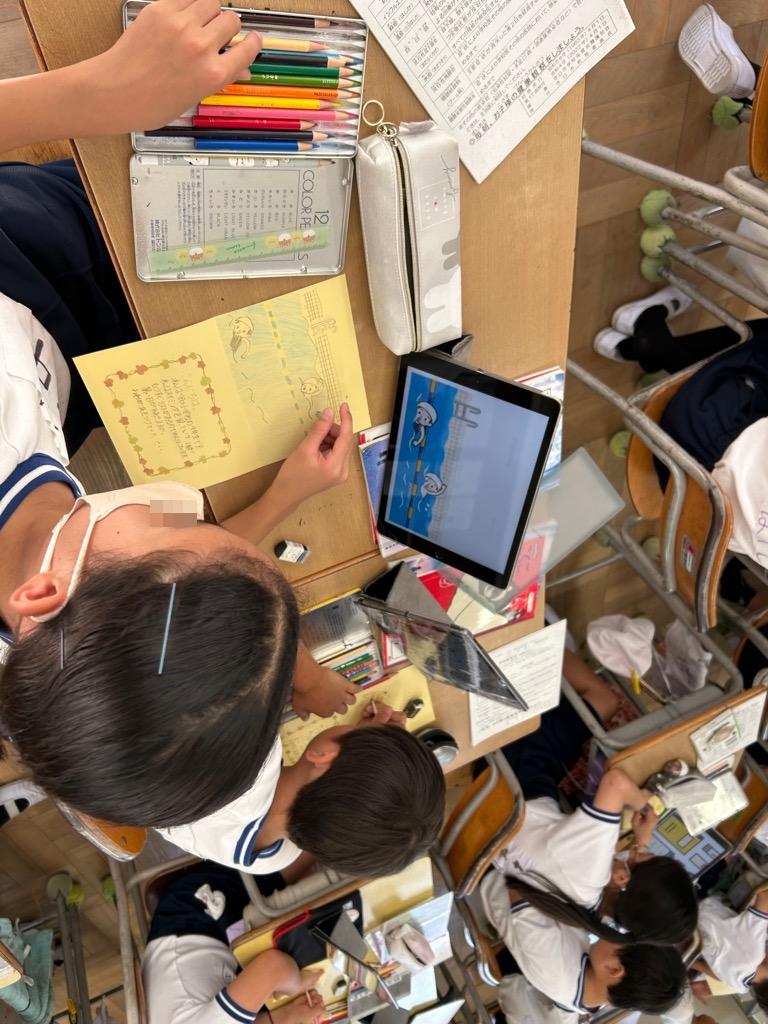

花火玉の構造を調べ、花火の絵をかく3年生

敬老の日にあわせ、地域の方に手紙をかく4年生

9月11日(水曜日)

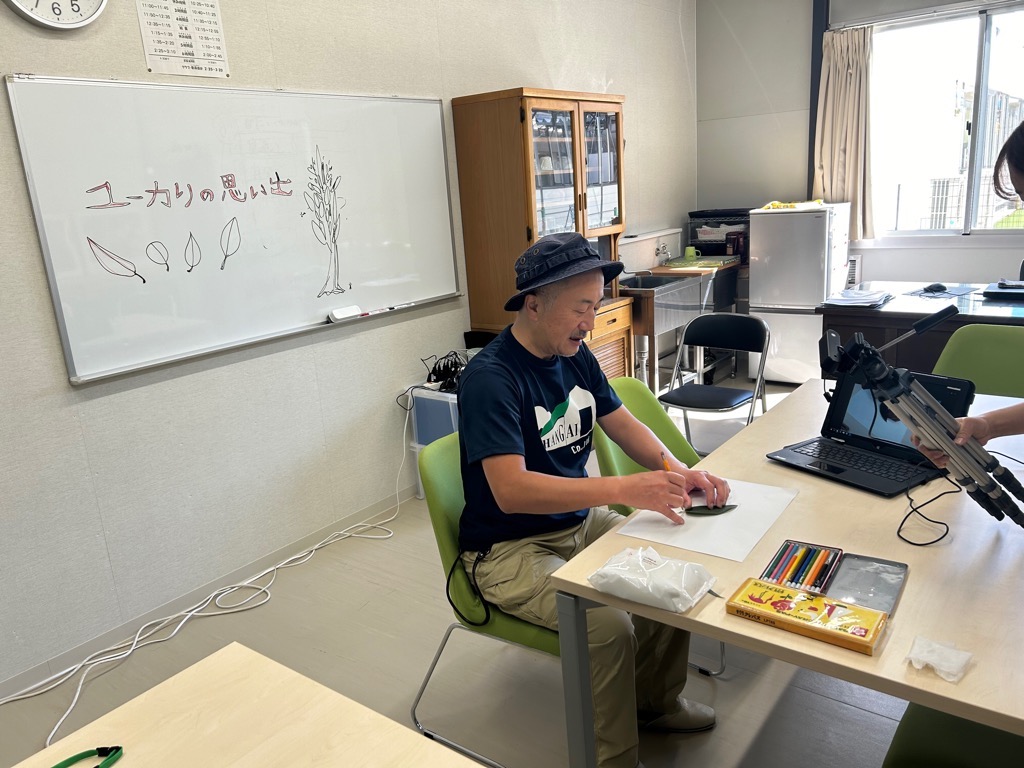

雨の日も風の日も、いつも子ども達を見守ってくれていたユーカリ。校歌に登場していることから分かるように、少なくとも64年以上の間、見守り続けてくれていました。新校舎建設に伴い、そのユーカリともお別れとなります。

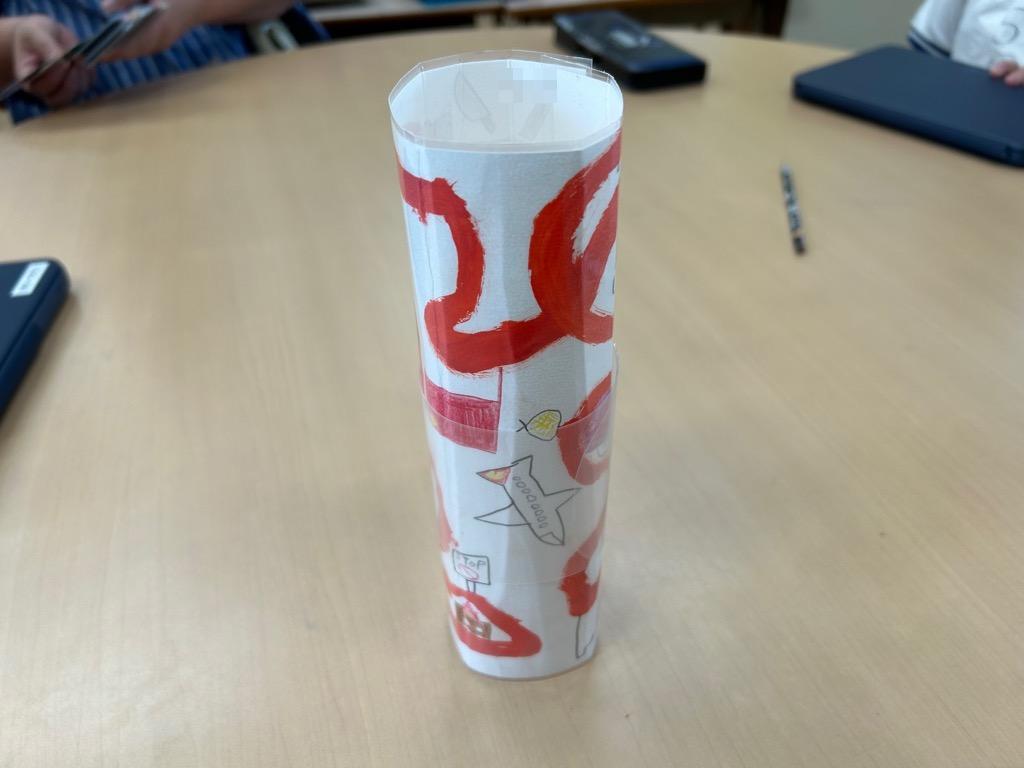

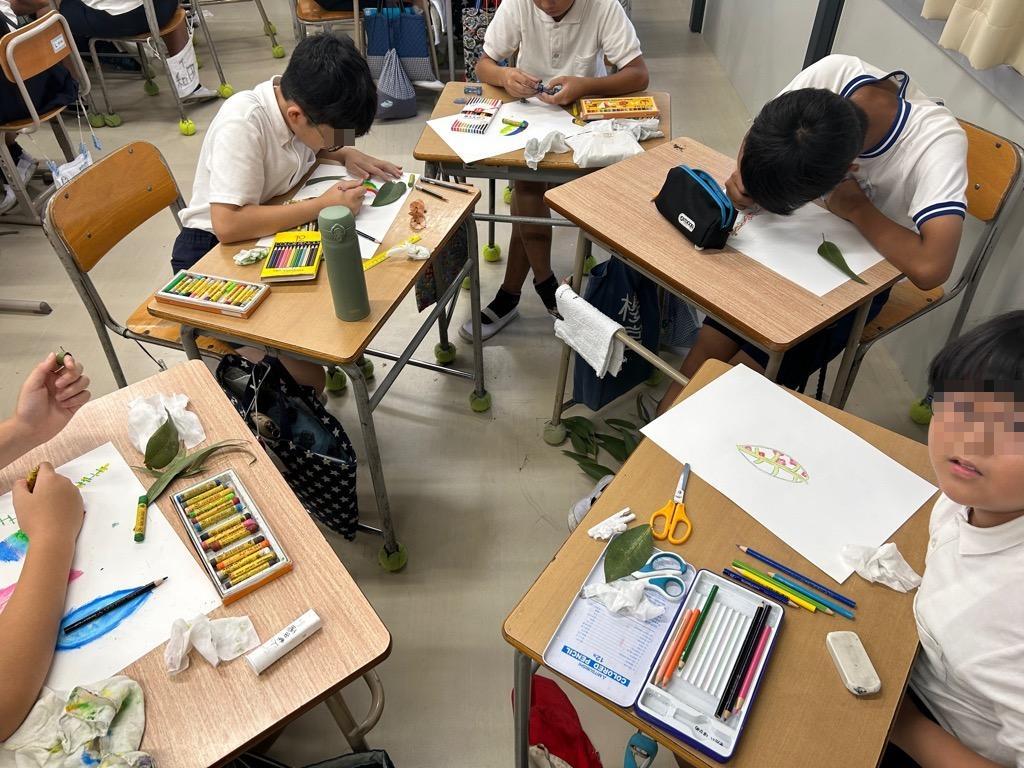

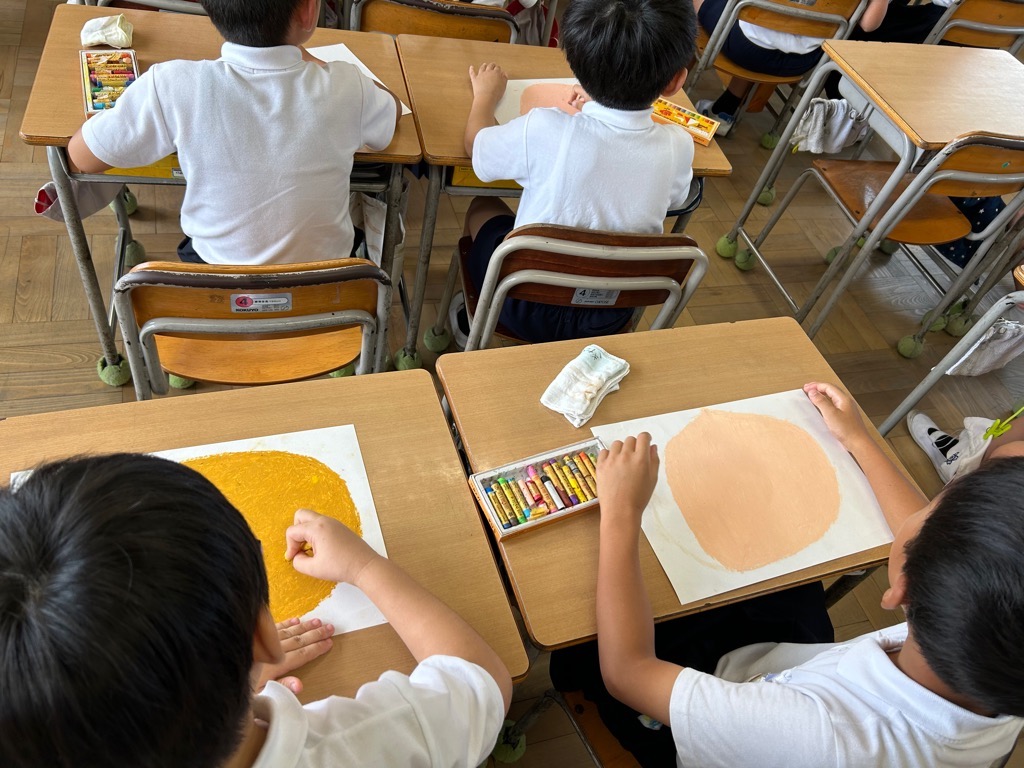

そこで、本日行われたのがシンボルアート・ワークショップです。本校のシンボルツリーであるユーカリを、なんとか新校舎へと引き継げないかと、プロの方々がご考案くださいました。アーティストの半谷 学(はんがい まなぶ)さんが、5・6年生の子ども達と一緒に、ユーカリをシンボルアート(芸術作品)へと生まれ変わらせてくださいます(新校舎の壁面に設置予定)。

これからもユーカリは姿を変え、守口小学校の子ども達を見守り続けてくれます。すてきなご提案をいただきました株式会社アートココ、株式会社昭和設計の皆様に、心から感謝申し上げます。

9月10日(火曜日)

どこだか分かりますか?

本校となりの「府立芦間高等学校」です。仮設校舎の間、十分なスペースが確保できないことを知り、全面的に協力してくださっています。体育授業がない時間帯にグランドを使用させていただいたり、災害時の避難場所として連携してくださったりと、大変助かっています。生徒の皆さんも、本校の子ども達に手を振ってくれるなど、あたたかく迎えてくれています。

校長先生をはじめとして、芦間高校の生徒・教職員の皆様に心から感謝申し上げます。

≪学習のようす≫

力強い足音を響かせながら、息を合わせて団体演技を練習する2年生

お好み焼きの生地に、どんな具材をのせるか悩んでいる4年生

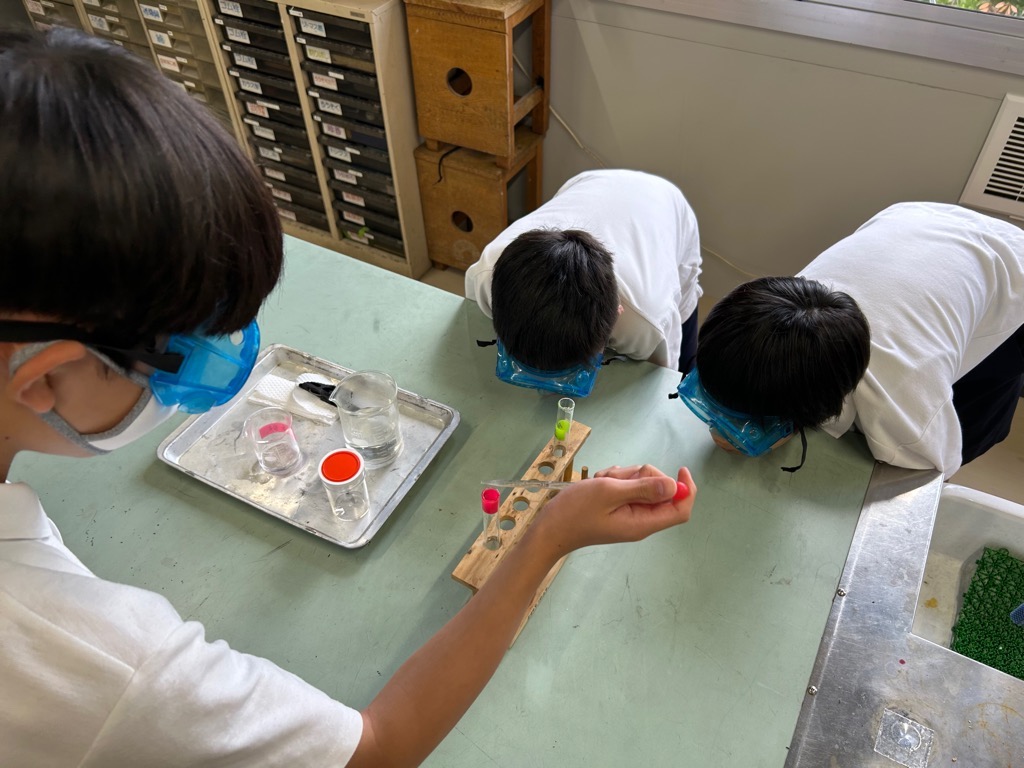

実験を通じて、金属を水溶液に入れたときの変化を確認する6年生

9月9日(月曜日)

今日から二計測(身長・体重)と視力検査が始まりました。結果は「けんこうのてびき」でお知らせします。お子様の成長をみていただくとともに、急激な視力低下等がみられた場合には、速やかにかかりつけの医師等にご相談ください。

引っ越し後の正門近くの曲がり角について、守口市及び教育委員会の方々が速やかに現地を確認し、路側帯にグリーンベルトを設置する等の安全対策を講じてくださいました。ご家庭でも改めて、登下校時のみならず日常生活において交通ルールを守ることの大切さを、お子様とお話しいただけると幸いです。

≪学習のようす≫

撮影した記録を見ながら、朝顔の変化に注目して観察記録をつくる1年生

(朝顔の世話も続けています)

学習課題から連想するイメージマップを作成し、伝え合ったり相談したりしながら学ぶ3年生

(体育館では元気にハッスル!)

9月6日(金曜日)

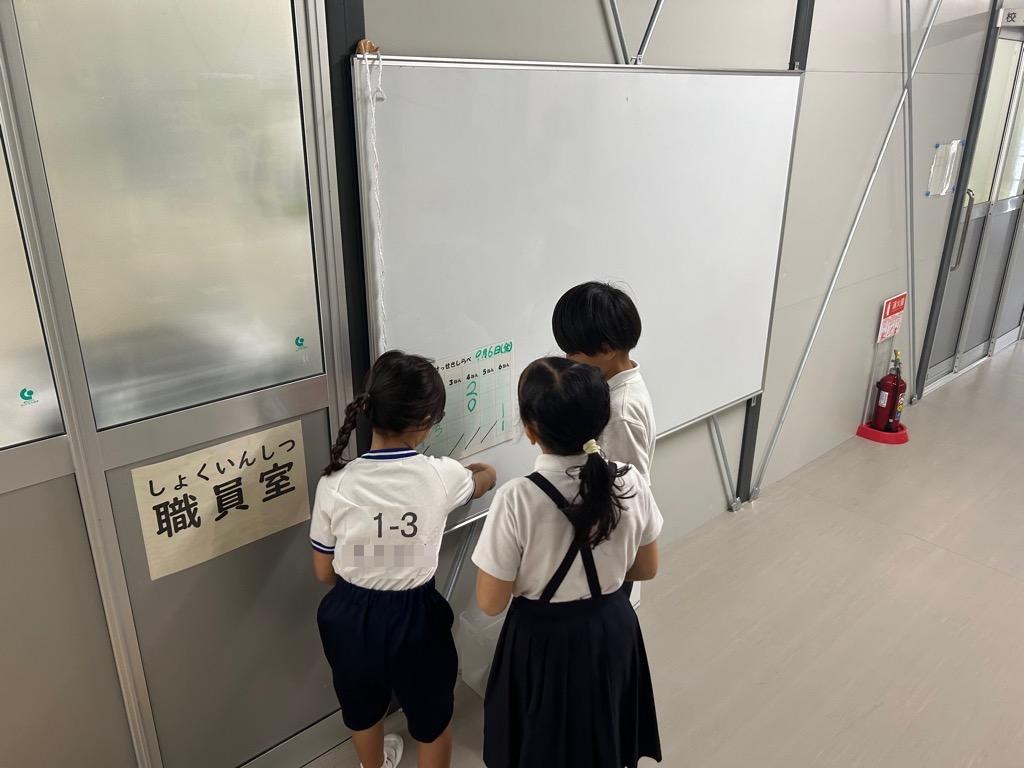

一日のはじまり、朝の様子です。

毎朝、班長の子ども達が先頭を歩き、信号や自動車などに気をつけながら、下の学年の子ども達を連れてきてくれています。

教室で朝の用意をした後、友達と話をしたり本を読んだりしながら、教室や廊下でのんびり過ごしています。

係の子ども達が手紙をとりに来たり、欠席者数を書きに来たりしてくれています。できることは自分たちの力で、協力しながら学校生活をつくっています。

今日はBタイムなので、チャイムの合図でそうじが始まりました。汚れに気付いたところを一生懸命きれいにしています。そうじが終わってから1時間目が始まります。

4年生の交通安全教室です。ハラブッタベサを合言葉に、自転車の点検方法についてなど、安全で安心の自転車利用について教えていただきました。丁寧にご指導いただきました守口警察の方に、心から感謝申し上げます。

9月5日(木曜日)

毎日、子ども達を見守ってくれていたユーカリの木です。校歌にも登場する守口小のシンボル「ユーカリ」を、新校舎にどのようにしてつないでいくか、芸術家などの方々が考えてくれています。

今日も子ども達は、各教科ごとの見方・考え方を働かせながら学んでしました。

曲に合わせて様々な楽器のリズムをとる2年生

星座早見板で、夜空の星などを確認する4年生。

体育参観の演技を練習する6年生。新しい体育館は外から中がよく見えるので、ダンス教室のようでした(画像では見えにくいかもしれませんが)。

9月3日(火曜日)

プールバックを持った子ども達が、いつもよりウキウキした表情で登校してきました。今日から2学期の水泳指導が始まります。夏の終わりから水泳を始めるのは市内で本校だけです。コナミスポーツの室内プールを使用しますので、時期が限定されず、年間を通じて水泳指導が行えることもメリットの一つです。

バスに乗り込む1年生の子ども達は、まるで遠足にでも出かけるようでした。

3年生の子ども達が、机上にプールバックを置き、入水時や施設利用の約束などを確認しながら、まだかまだかと出発の時刻を教室で待っています。

5年生の国語。主題について異なる立場に分かれて議論するディベートに向けた準備をしています。

5年生の体育。班に分かれて体育参観で表現する演技の練習をしています。

5年生の理科。動画で確認しながら、花のつくりや実のでき方について学んでいます。

9月2日(月曜日)

台風の影響も予測を下回り、子ども達が被害にあうことなく、元気に登校してくれて何よりです。晴天のもと、9月の学校生活がスタートです。

いよいよ図書室もオープンしました。「図書室はいつから?」と何度も聞いてくる子どもがいるなど、低学年を中心に人気の場所となっています。図書室の引っ越し作業などにご協力いただきましたPTA・地域等の皆様、本当にありがとうございました。(ちなみに本を愛してやまない6年生も、日々協力してくれていました)

2年生の教室。よく集中して、みんなで楽しく学習に取り組んでいました。

(地図を見ながら言葉で道案内に挑戦するようす)

(実物を扱いながら水のかさを表す単位を考えるようす)

(詩に登場する雨の音について、自分の意見を伝え合うようす)

(原稿用紙の書き方を練習するようす)

4年生の合同体育。体育館中に大きなかけ声が響きわたっていました。

6年生は、違った視点から詩の味わい方について考えたり、外国の自然や文化等に触れながら英語で表現したり、それぞれの教科等の見方・考え方を働かせながら学んでしました。

8月30日(金曜日)

仮設校舎への移動に伴って校門の位置や通学路などが変わりましたが、子ども達の登校の様子を見ると、随分慣れてきてくれたようです。

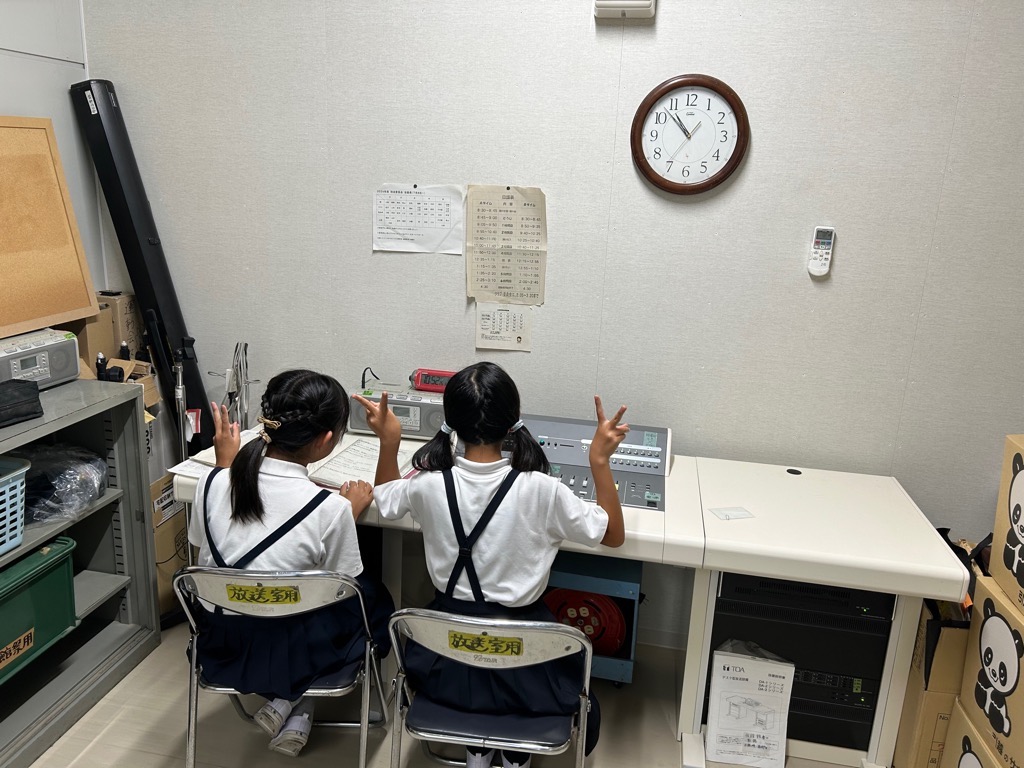

1学期まで校内で最も暑かった放送室も空調が整備され快適になりました。毎日、放送委員の子ども達ががんばって活動してくれています。

今日も子ども達は、各教科等の見方や考え方を働かせながら学習に取り組んでいました。

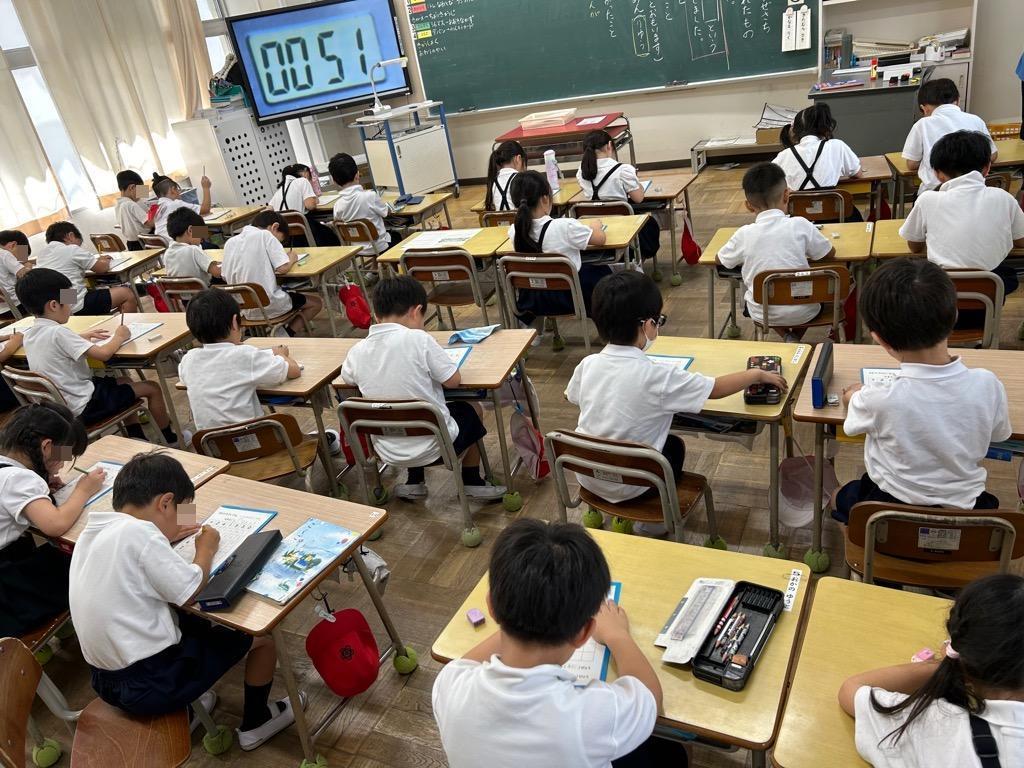

速く正確に計算するための練習に取り組む1年生

英語の発声練習をする3年生

英語の書き方を練習する5年生

8月29日(木曜日)

5年生がエイサー用の太鼓づくりをしていた際、音楽室から6年生のリコーダー「涙そうそう」が聴こえてきました。示し合わせたわけではありませんが、校舎2階に沖縄の風を感じました。

体育館の使用も始めています。以前より狭くなりましが空調が完備されています。

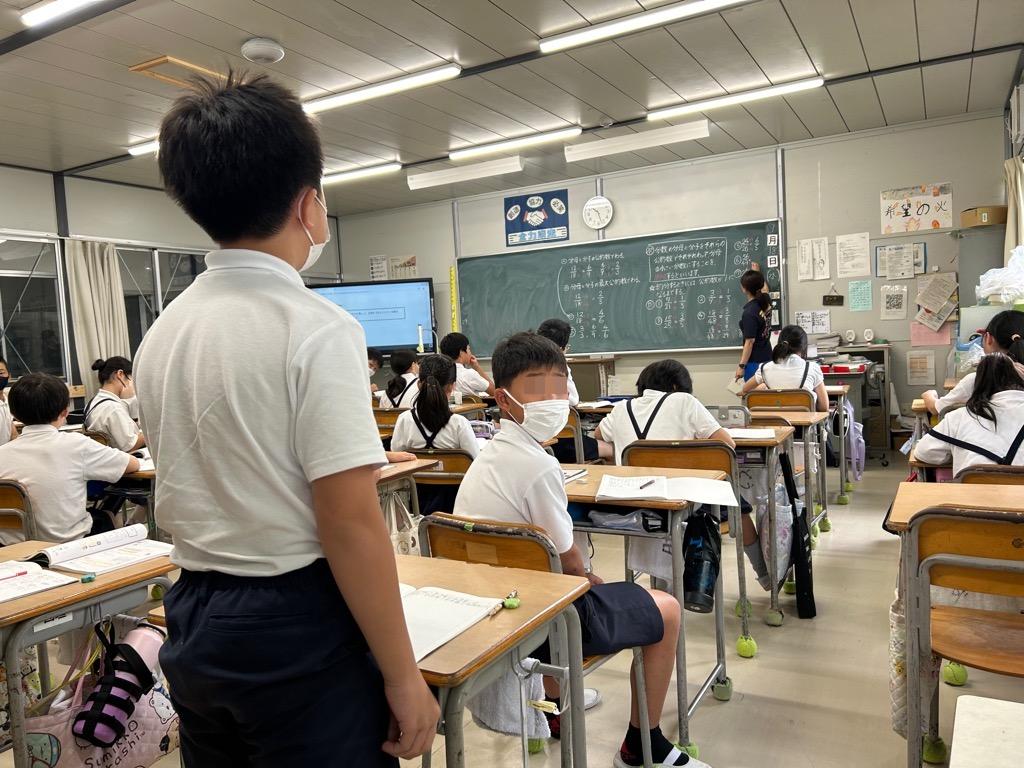

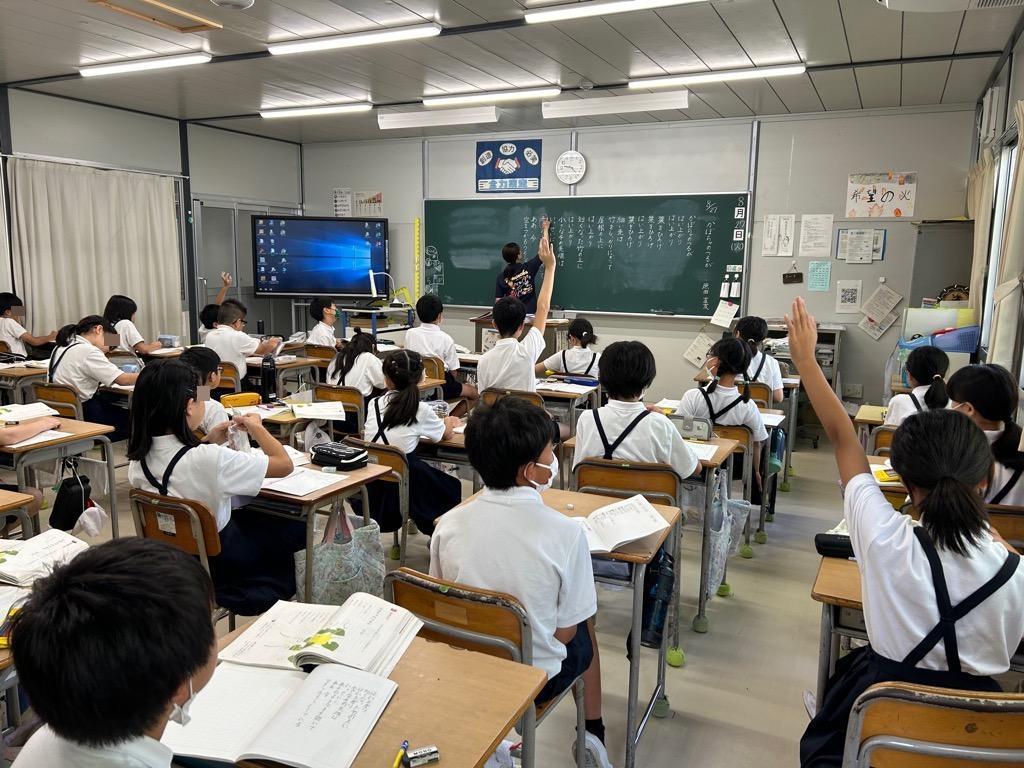

本校を会場として、第一中学校区合同授業研究会を行いました。第一中学校・八雲東小学校の教職員の方々に授業を参観いただいた後、3校の教職員が各教科部会に分かれ、9年間を見通した学びについて話し合いました。小・中学校で一貫した教育を推進できるよう、今後も第一中学校区内の連携に努めてまいります。

8月28日(水曜日)

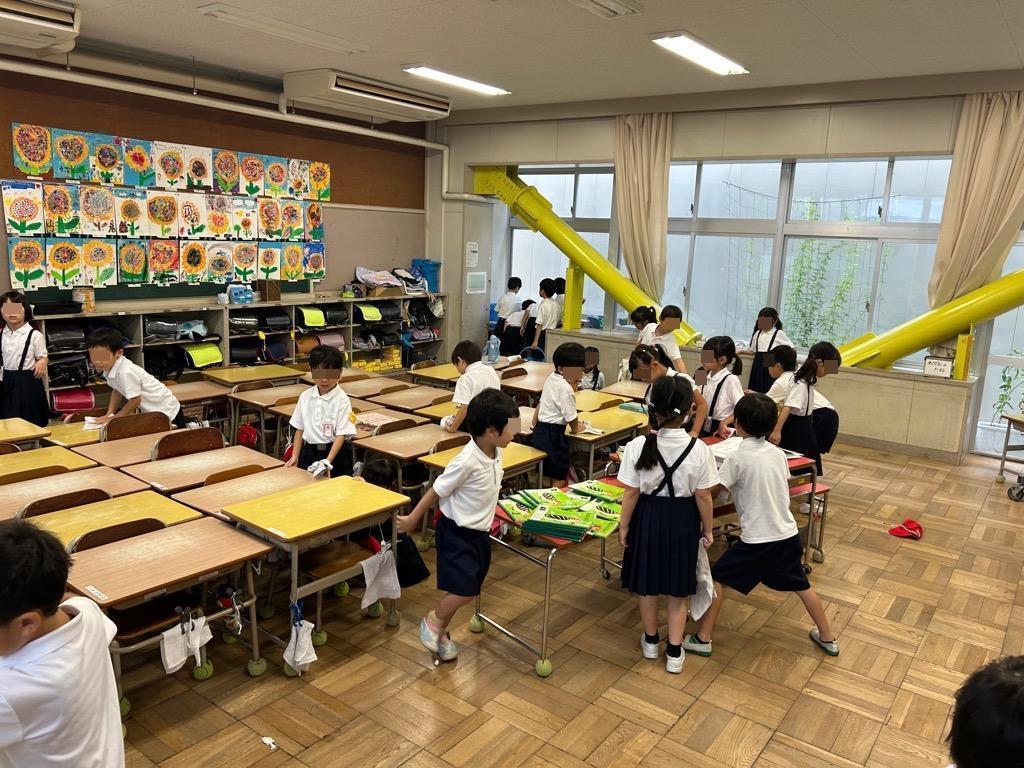

朝の掃除。2年生の子ども達が、これから学校生活を送る新しい校舎を、自分で気づいたところを隅々まで、協力しながらきれいにしていました。

1年生が残暑見舞いの書き方を練習していました。集中して一字一字を丁寧に書いていましたよ。

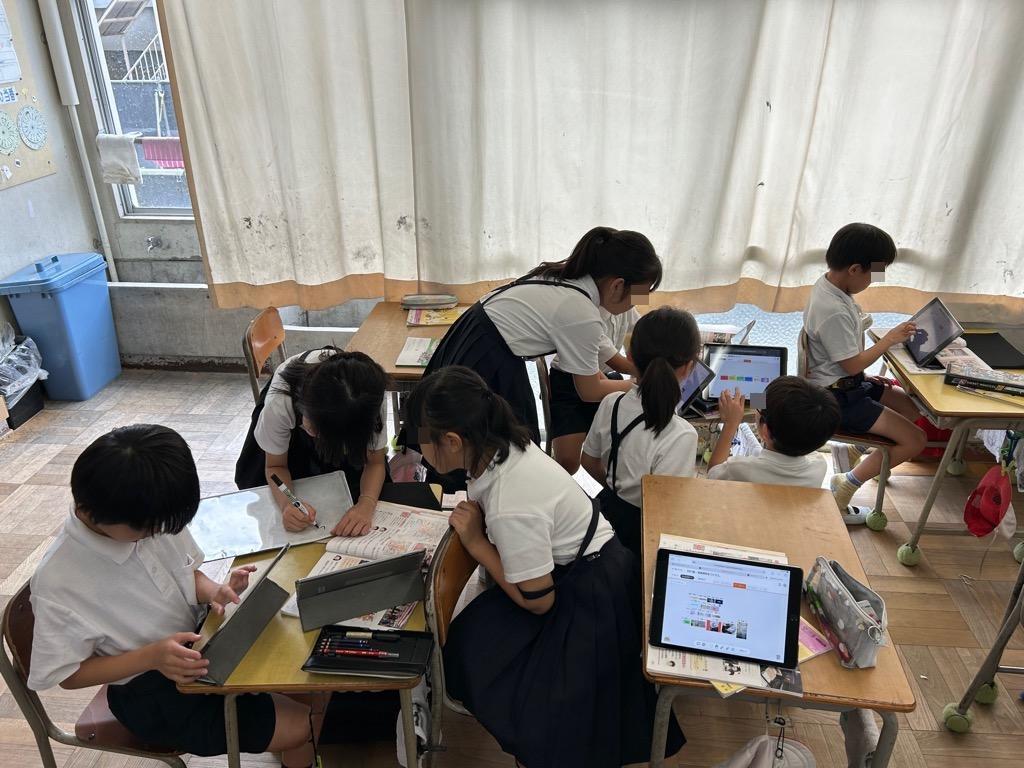

3・4年生の教室では、隣の児童と意見を交流したり、同じ方法で取り組んでいる児童同士で相談したりなど、学習用タブレット端末を活用しながら協働的な学習に取り組んでいました。

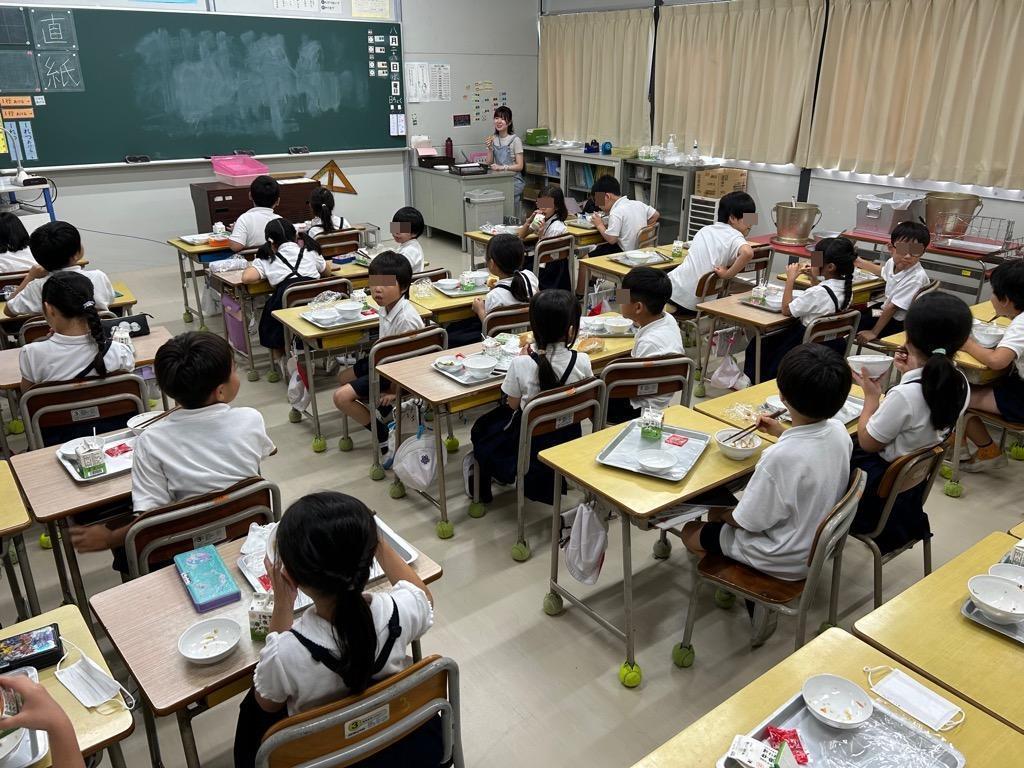

給食が始まりました。「今日から給食!」と、登校時に笑顔で声をかけてくれた子どもがいました。新しくなったこともあり、給食棟の入り口まで長蛇の列が続いていました。

8月27日(火曜日)

台風の接近に伴い集団下校が必要となった想定での避難訓練を行いました。ご協力いただきました地区委員の皆様におかれましては、ご多用のところ誠にありがとうございました。

風水害に備えるため、1)天気予報を確認する習慣をつけること、2)家族と避難場所を決めておくこと、3)暴風警報等の発令中には外出を控えること、4)突然の暴風や雷雨の際には近くの建物に避難することの4点について、子ども達に話をしました。

今週末には、台風10号が非常に強い勢力で接近することが予測されています。各ご家庭でも事前の備えにご留意ください。

各学級では、夏休みのことを伝え合ったり、新しい単元の学習をしたり、2学期の学習がスタートしています。

8月26日(月曜日)

いよいよ2学期がスタートしました。久しぶりに登校した子ども達の姿に、一人ひとりの成長を感じます。

始業式はオンラインで行いました。子ども達が目標をもって、最も長い2学期の一日一日を大切に過ごしてくれるよう、第一中学校区のめざす子ども像「時を守り 場を清め 礼を正す」について話をしました(内容は添付ファイルをご覧ください)。

保護者の皆様、地域の皆様におかれましては、二学期も引き続き、子ども達へのサポートをよろしくお願いいたします。

2学期始業式 校長の話 (PDFファイル: 598.7KB)

.jpg)

大きく様子が変わった校舎などを見て、子ども達は目をキョロキョロさせていました。下の画像は給食棟から撮影した風景です。画像の正面が北校舎(引き続き1・3・4年生の教室など)、右がA棟(1F 6年生の教室・職員室・図書室など、2F 2・5年生の教室、理科室や音楽室など)、左がB棟(1F ひまわり学級など、2F もりのいえ・児童クラブ)、北校舎の左手前が体育館(2枚目は内部のようす)。

始業式の後、保健室や特別教室などの場所を確認するため、子ども達は新しい校舎の見学を行いました。

各教室では、久しぶりに子ども達が集まり、提出物を確認したり、これからの目標を考えたりしていました。