要介護・要支援認定の申請から認定まで

1.申請

介護(予防)サービスが必要になったら市役所の高齢介護課の窓口で申請します。

介護(予防)サービスを利用するには、要介護・要支援認定を受けることが必要です。

申請には介護保険被保険者証が必要です。

認定に要する費用は介護保険で賄われます。利用予定のない申請はお控えください。

【質問1】申請は誰でもできますか?

申請は、利用者本人または家族、パートナー、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業所や介護保険施設等に代行してもらうこともできます。

【質問2】申請の費用負担は?

要介護・要支援認定に必要な費用は全額保険で負担します。

【質問3】現在、入院中でも申請はできますか?

退院後に在宅で介護(予防)サービスを利用する場合や、介護保険施設等への入所を希望する場合に申請できます。なお、要介護・要支援認定は、病状が安定していることが前提となりますので、病院の主治医や看護師、相談員等にご相談ください。

2-1.訪問調査

調査員が自宅等を訪問して、本人と家族から心身の状態や日頃の生活、居住環境等について聞き取り調査等を行います。

2-2.主治医意見書

市から本人の主治医に依頼し、心身の状態についての意見書を作成してもらいます。意見書では、本人の生活機能を評価します。

【質問4】主治医の定義はありますか?

かかりつけの医師や、介護が必要になった直接の原因である病気を治療している医師等、本人の心身の状態をより把握している医師のことです。

主治医がいない場合は、市役所の高齢介護課へご相談ください。

3.審査・判定

介護認定審査会が、必要な介護の度合いを総合的に判断します。

2-1訪問調査の結果等からコンピュータ判定(一次判定)が行われ、その結果と特記事項、2-2主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定(二次判定)されます。

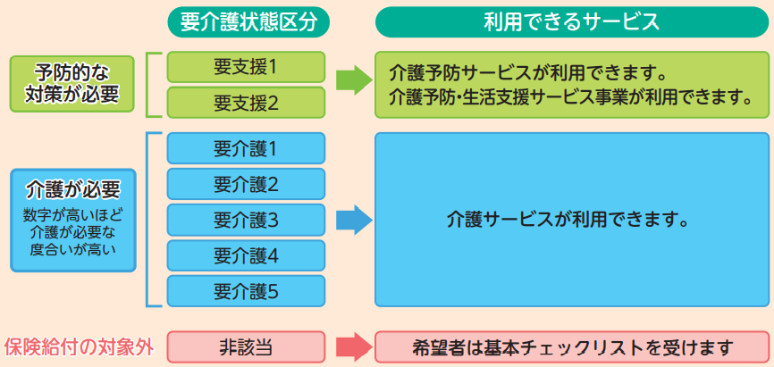

4.認定

必要な介護の度合いが認定され、その結果が記載された結果通知書と介護保険被保険者証が届きます。

介護認定審査課の判定に基づき、市町村が要介護状態区分を認定します。(原則として申請から30日以内。)

【質問5】認定結果が出るまで、介護(予防)サービスの利用はできませんか?

介護(予防)サービスは、申請した日から利用できます。申請後、認定結果が通知されるまでの間でも必要に応じて利用できます。

サービス利用を具体的に考えてから申請しても間に合います。なお、申請からサービスを利用するまでに長く時間が空いていると、介護(予防)サービスを利用する時点では心身の状態が変化している可能性もあり、要介護・要支援認定のやり直しが必要になる場合があります。

介護(予防)サービスが必要な時に、要介護・要支援認定の申請をしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部高齢介護課

〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5

守口市役所3階北エリア

電話番号

06-6992-1610

06-6992-1612

06-6992-1613

06-6992-4010(安否確認ホットライン)

高齢介護課へのメールによるお問い合わせはこちらから